辛味的热性中药列表

|

- 巴豆

- 巴豆霜

- 巴豆油

- 白降丹

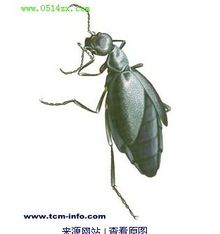

- 斑蝥

- 荜茇

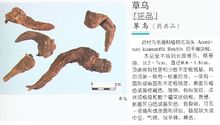

- 草乌

- 草乌头

- 侧子

- 川乌

- 川乌头

- 大草乌

- 大独叶草

- 大发汗

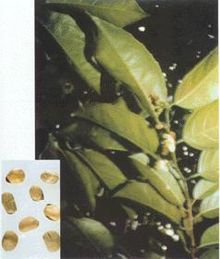

- 大风子

- 大风子油

- 大树跌打

- 大雪上一枝蒿

- 大粘药

- 地胆

- 丁香油

- 堵喇

- 峨山草乌

- 附子

- 干姜

- 高良姜

- 关白附

- 过山龙

- 黑大艽

- 黑种草

- 红粉

- 红升丹

- 胡椒

- 虎图辣

- 花椒叶

- 鸡爪乌

- 角花翠雀

- 苦檀子

- 辣椒

- 辣椒茎

- 辣椒头

- 两头尖

- 漏篮子

- 麻柳树根

- 马蛋果

- 毛叶巴豆

- 毛叶巴豆树

- 糜穰

- 棉花子

- 棉籽

- 棉子油

- 木椒根

- 炮姜

- 砒石

- 砒霜

- 七星草乌

- 青麸杨根

- 肉桂

- 撒发

- 黍根

- 黍茎

- 水草乌

- 酸模叶橐吾

- 藤乌

- 藤乌头

- 天山雪莲花

- 天雄

- 土大香

- 温泉

- 乌头附子尖

- 吴茱萸根

- 吴茱萸叶

- 仙茅

- 小接骨丹

- 信石

- 鸭脚板草

- 岩乌头

- 油胡桃

- 礜石

- 圆叶乌头

- 展花乌头

- 制草乌

- 制川乌

- 竹节香附

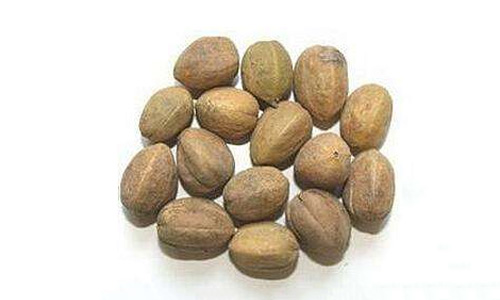

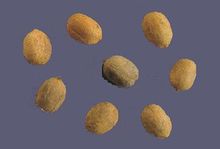

别名:双眼龙、大叶双眼龙、江子、猛子树、八百力、芒子、巴菽、刚子、老阳子、猛子仁、巴果、巴米、双眼虾、红子仁、豆贡、毒鱼子、銮豆、贡仔、巴仁、巴贡、药子仁、芦麻子、腊盘子、大风子、泻果

味性:辛,热。

归经:入胃、大肠经。

主治:泻寒积,通关窍,逐痰,行水,杀虫。治冷积凝滞,胸腹胀满急痛,血瘕,痰癖,泻痢,水肿,外用治喉风,喉痹,恶疮疥癣。巴豆(图)

- 《中国药典》巴豆

- 《中药大辞典》巴豆

- 《中华本草》巴豆

- 《本草纲目》巴豆

- 《本草备要》巴豆

- 《本草便读》巴豆

- 《本草乘雅半偈》巴豆

- 《本草崇原》巴豆

- 《本草从新》巴豆

- 《本草撮要》巴豆

- 《本草分经》巴豆

- 《本草经集注》巴豆

- 《本草蒙筌》巴豆

- 《本草求真》巴豆

- 《本草图经》巴豆

- 《本草易读》巴豆

- 《本草择要纲目》巴豆

- 《本经逢原》巴豆

- 《长沙药解》巴豆

- 《得配本草》巴豆

- 《雷公炮炙论》巴豆

- 《雷公炮制药性解》巴豆

- 《名医别录》巴豆

- 《神农本草经》巴豆

- 《中药炮制》巴豆

- 《汤液本草》巴豆

- 《吴普本草》巴豆

- 《新修本草》巴豆

- 《药笼小品》巴豆

- 《药征续编》巴豆

- 《增广和剂局方药性总论》巴豆

- 《证类本草》巴豆

- 《珍珠囊补遗药性赋》巴豆

- 《中药学》巴豆

- 《千金翼方》巴豆

- 《冯氏锦囊秘录》巴豆

- 《顾松园医镜》巴豆

- 《医学入门》巴豆

- 资助【中医宝典】>>>

别名:花斑蝥、花壳虫、斑猫、龙尾、螌蝥、斑蚝、龙蚝、斑菌、晏青、龙苗、羊米虫、老虎斑毛、花斑毛、小豆虫、放屁虫、花罗虫、章瓦、斑毛、班蝥

味性:辛,热。

归经:肝;胃;肾经。

主治:攻毒蚀疮;逐瘀散结。主痈疽;瘰疬;顽癣;经闭;症瘕;癌肿。斑蝥(图)

别名:堇、芨、乌头、乌喙、奚毒、鸡毒、茛、千秋、毒公、果负、耿子、帝秋、独白草、土附子、草乌、竹节乌头、金鸦、断肠草、即子、五毒根、耗子头

味性:辛,热。

归经:心;肝;脾经。

主治:搜风胜湿,散寒止痛,开痰,消肿。治风寒湿痹,中风瘫痪,破伤风,头风,脘腹冷痛,痰癖,气块,冷痢,喉痹,痈疽,疔疮,瘰疬。草乌头

别名:川乌、乌喙、奚毒、即子、鸡毒、毒公、耿子、乌头

味性:辛,热。

归经:心;肝;脾;肾经。

主治:祛寒湿,散风邪,温经,止痛,治风寒湿痹,历节风痛,四肢拘挛,半身不遂,头风头痛,心腹冷痛,阴疽肿毒。川乌头

别名:土升麻、大榄、红雾水葛、青白麻叶、籽藤、玄麻、升麻、山毛柳、接骨木、上升麻、接骨灵、红水麻、血升麻、涩叶树

味性:辛、涩,热。

主治:祛风除湿;舒筋活络;清热解毒。主风湿痹痛;跌打损伤;乳痈;疮疖;热淋;湿热泄泻。大粘药

别名:附片、盐附子、黑顺片、白附片

味性:辛甘,热。

归经:心;肾;脾经。

主治:回阳救逆,补火助阳,逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱,肢冷脉微,阳萎,宫冷,心腹冷痛,虚寒吐泻,阴寒水肿,阳虚外感,寒湿痹痛。附子(图)

- 《中国药典》附子

- 《中药大辞典》附子

- 《中华本草》《中药大辞典》附子

- 《外治方》附子

- 《本草纲目》附子

- 《本草备要》附子

- 《本草便读》附子

- 《本草乘雅半偈》附子

- 《本草崇原》附子

- 《本草从新》附子

- 《本草撮要》附子

- 《本草分经》附子

- 《本草分经》附子

- 《本草分经》附子

- 《本草经解》附子

- 《本草经集注》附子

- 《本草蒙筌》附子

- 《本草求真》附子

- 《本草思辨录》附子

- 《本草新编》附子

- 《本草衍义》附子

- 《本草易读》附子

- 《本草择要纲目》附子

- 《本经逢原》附子

- 《长沙药解》附子

- 《得配本草》附子

- 《雷公炮炙论》附子

- 《名医别录》附子

- 《神农本草经》附子

- 《神农本草经百种录》附子

- 《中药炮制》附子

- 《吴普本草》附子

- 《新修本草》附子

- 《药鉴》附子

- 《药笼小品》附子

- 《药征》附子

- 《增广和剂局方药性总论》附子

- 《证类本草》附子

- 《中药学》附子

- 《千金翼方》附子

- 《瘴疟指南》附子

- 《冯氏锦囊秘录》附子

- 《侣山堂类辩》附子

- 《医学衷中参西录》附子

- 《顾松园医镜》附子

- 《医学入门》附子

- 资助【中医宝典】>>>

别名:白姜、均姜、干生姜

味性:辛、热。

归经:入脾、胃、肺经。

主治:干姜温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,痰饮喘咳。干姜(图)

- 《中国药典》干姜

- 《中药大辞典》干姜

- 《中华本草》干姜

- 《本草纲目》干姜

- 《本草备要》干姜

- 《本草便读》干姜

- 《本草乘雅半偈》干姜

- 《本草崇原》干姜

- 《本草从新》干姜

- 《本草撮要》干姜

- 《本草分经》干姜

- 《本草分经》干姜

- 《本草害利》干姜

- 《本草害利》干姜

- 《本草经解》干姜

- 《本草经解》干姜

- 《本草经集注》干姜

- 《本草求真》干姜

- 《本草思辨录》干姜

- 《本草新编》干姜

- 《本草易读》干姜

- 《本草择要纲目》干姜

- 《本经逢原》干姜

- 《长沙药解》干姜

- 《得配本草》干姜

- 《雷公炮制药性解》干姜

- 《名医别录》干姜

- 《神农本草经》干姜

- 《神农本草经百种录》干姜

- 《中药炮制》干姜

- 《汤液本草》干姜

- 《吴普本草》干姜

- 《新修本草》干姜

- 《药鉴》干姜

- 《药笼小品》干姜

- 《药性切用》干姜

- 《药征》干姜

- 《增广和剂局方药性总论》干姜

- 《证类本草》干姜

- 《珍珠囊补遗药性赋》干姜

- 《中药学》干姜

- 《千金翼方》干姜

- 《医学衷中参西录》干姜

- 《饮膳正要》干姜

- 《顾松园医镜》干姜

- 《医学入门》干姜

- 资助【中医宝典】>>>

别名:灵药、三白丹、三仙散、小升丹、三仙丹、升丹、红升、小红升、升药

味性:辛,热。

主治:拨毒,除脓,去腐,生肌。用于痈疽疔疮,梅毒下疳,一切恶疮,肉暗紫黑,腐肉不去,窦道瘘管,脓水淋漓,久不收口。红粉

别名:五灵升药、大红升、大升丹、小金丹

味性:辛;热。

归经:脾;肺经。

主治:拔毒提脓;去腐生肌;杀虫燥湿。主疔疮痈疽;瘘管窦道;瘿瘤瘰疬;乳癌乳痈;疥癣;湿疹;梅毒;一切顽疮久溃不敛;晦暗紫黑;脓出不畅;腐肉不去;新肉难生。红升丹

别名:辣子、辣角、牛角椒、红海椒、海椒、番椒、大椒、辣虎、秦椒、辣茄、腊茄、鸡嘴椒、七姐妹、班椒

味性:辛,热。

归经:归脾;胃经。

主治:温中,散寒,开胃,消食。治寒滞腹痛,呕吐,泻痢,冻疮,疥癣。辣椒

别名:牡桂、紫桂、大桂、辣桂、桂皮、玉桂、菌桂、桂、筒桂

味性:辛甘,热。

归经:肾;脾;心;肝经。

主治:补元阳,暖脾胃,除积冷,通血脉。治命门火衰,肢冷脉微,亡阳虚脱,腹痛泄泻,寒疝奔豚,腰膝冷痛,经闭症瘕,阴疽,流注,及虚阳浮越,上热下寒。肉桂(图)

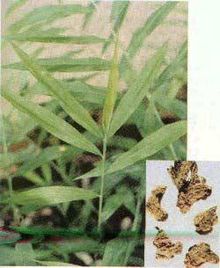

别名:独脚丝茅、山棕、地棕、千年棕、番龙草、独茅根、茅爪子、婆罗门参、独脚仙茅、蟠龙草、风苔草、冷饭草、小地棕根、地棕根、仙茅参、黄茅参、独脚黄茅、独足绿茅根、天棕、土白芍、平肝薯、盘棕、山兰花、蟋龙草、山棕皮、尖刀草

味性:辛,热。

归经:肾;肝经。

主治:补肾阳,强筋骨,祛寒湿。用于阳痿精冷,筋骨痿软,腰膝冷痹,阳虚冷泻。仙茅(图)

别名:礜、青分石、立制石、固羊石、白礜石、鼠乡、泽乳、太白石、石盐、食盐、苍礜石、苍石、鼠毒、白虎、白龙、制石、秋石、固羊、太石、盐仓石膏、细石

味性:辛甘,热。

归经:肺;脾经。

主治:消冷积,祛寒湿,蚀恶肉,杀虫。治痼冷腹痛,积聚坚癖,风冷湿痹,痔瘘息肉,恶疮癣疾。礜石

| |||||||||||||||||||||||||||