血色病

血色病(hematochromatosis)又称遗传性血色病,它是由于第6号染色体存在两个血色病突变基因而导致的铁代谢异常。过去有许多名称,如色素性肝硬化、古铜色糖尿病等。到1889年von Reckling-hausen对这类病例仔细观察发现患者体内大部分器官有铁色素沉着,这些铁色素来源自红细胞中的血红蛋白,而称之为血色病,这个名称一直沿用至今。

目录 |

疾病描述

血色病(hematochromatosis)又称遗传性血色病,它是由于第6号染色体存在两个血色病突变基因而导致的铁代谢异常。过去有许多名称,如色素性肝硬化、古铜色糖尿病等。到1889年vonReckling-hausen对这类病例仔细观察发现患者体内大部分器官有铁色素沉着,这些铁色素来源自红细胞中的血红蛋白,而称之为血色病,这个名称一直沿用至今。现认为这是一种铁代谢紊乱,导致不相宜的自饮食中铁吸收增多,与人类白细胞抗原(HLA)相关的常染色体隐性遗传的铁负荷过多性疾病。它与继发性铁负荷过多不同,后者是有一定原因导致铁负荷过多,而血色病的原因不明,故称之为原发性铁负荷过多,而大多血色病病例有遗传因素,故称为遗传性血色病。 血色病是因组织中铁的沉积过多而发生的全身性疾病。血色病分原发性和继发性两类。原发性血色病是一种隐性遗传性疾病,男性多见。继发性血色病主要由于严重的慢性贫血(重型β海洋性贫血和再生障碍性贫血)长期大量输血(一般在输血100次以上)以后,造成体内铁贮积过多所致,也有少数病例因多年摄入大量药物性铁或饮食中的铁后发生。相当多的患者嗜酒,某些酒中铁含量较高,酒精又能刺激铁的吸收,长期纵酒者肝功能损害也能增加铁的吸收。

由于病人体内许多组织中铁的沉积过多,加上纤维组织增生,以至损害脏器的功能。临床表现为皮肤色素沉着、肥大性肝硬变和肝功能不正常、糖尿病、心功能紊乱和男性性功能不全等。由于约有50%~90%病人黑色素沉着,皮肤呈青铜色,而且常有糖尿病的表现,所以又有人称它为“青铜色糖尿病”。多数病人能耐受过多的铁贮积而没有临床症状。

症状体征

由于铁蓄积是缓慢发生的,症状常在40~60岁间出现。最常见的表现50%~90%的患者,主要是皮肤真皮有黑色素沉着,皮肤呈青铜色;如果同时有含铁血黄素沉着,则皮肤呈金属或石板样灰色。糖尿病、心力衰竭、肝硬化等引起的虚弱、嗜睡、消瘦等症状,以及性功能不全,关节痛等。皮肤色素沉着遍及全身,但以面颈部、手背及前臂伸侧、下肢、外阴部皮肤皱褶处及瘢痕处最为明显。10%~15%的患者累及口腔黏膜。蜘蛛痣少见,有的发生典型迟发型皮肤型卟啉病样皮损。 肝大而质硬为常见的体征,伴有压痛。黄疸不常见,除非在严重的肝硬化或肝癌时可见到。脾大也较常见。15%的患者可发生心脏病,在较年轻的患者中更多见。由于铁过多,使心肌收缩力受到损伤。心脏表现与其他心脏病难以区别。有的患者无临床症状,仅有心电图异常,常见的有心律不齐,室性早搏,室上性及室性心动过速,室性颤动等,而严重的病例则可出现难治性心力衰竭,对常规治疗(利尿剂,洋地黄及抗心律失常药物)反应差。经治疗的心脏病1年内可迅速进展而死亡。

源于血色病的内分泌疾病包括糖尿病、甲状腺功能低下和促性腺激素分泌不足所致的性腺功能减退。发生糖尿病者多见,症状轻重不一,其病情与铁过多的程度并不完全平行。本病所致的糖尿病,其病理生理改变与普通糖尿病一样复杂。多数患者需用胰岛素控制,少数对胰岛素拮抗,每天需用数百单位胰岛素。约有十数患者出现垂体功能不全,首先是影响促性腺激素。睾丸萎缩、性欲减低、阳痿是常见的表现,也可有精子缺乏。约10%的男性患者甲状腺功能低下。腹痛是常见的主诉,常为上腹部剧烈的疼痛,类似胆绞痛、溃疡病穿孔、肾结石等。其原因尚不清楚。本病可累及四肢大小关节,以腰、髋、肘、腕等关节常见,半数患者可出现明显的关节病,症状可出现在其他表现之前。典型者关节痛出现在第2,3掌指关节,也可在指(趾)关节和大关节。关节肿胀、变脆弱,可误诊为风湿性关节病变或退行性关节炎。

疾病病因

自1865年Trousseau首先报道一例血色病后,过去认为本病是由于饮酒过多或饮食等外界原因而引起的。以后经过检测HLA类型,并经统计学处理证明本病的发生是与第6号染色体上短臂HLAⅠ类复合物紧密相关。主要是HLA-A3-B14,HLA-A3-B7,其频率比正常人明显为多,1989年发现HLA-A2及A11第二个常见等位基因,也有报道HLA-A1-B3及HLA-A3-B15异常基因,经家系调查及HLA类型调查证明是常染色体隐性遗传性疾病。在同一家族中与HLA的h(血色病)等位基因及HLA-H位点抗原相互传递,而形成纯合子或杂合子。有任何一个异常h的单倍型(Hh)为杂合子;没有异常单倍型,有二个正常单倍型(HH)者为正常。按孟德尔常染色体隐性遗传模式遗传。近年来,由于人类全部染色体图形已弄清。很多学者对第6号染色体短臂用小卫星DNA标志测序,Southern印迹,家系分析等,结果发现血色病基因与D6S105很近(Jazwinska等,1993)。D6S105离HLA-A遗传距离约2cm(CentiMorgan,厘摩根),与血色病高度相关。1996年Feder等通过基因测序、晶体蛋白分析证实本病是由于HPE基因突变,最常见的是在第845个核苷G→A使第282个氨基酸部位的胱氨酸→酪氨酸即845A(或C282Y,C代表胱氨酸,Y代表酪氨酸);另一常见的突变是第187个核苷C→G第63个部位的氨基酸组氨酸→天冬氨酸即187G;H63D(H代表组氨酸,D代表天冬氨酸),第三个HFE基因突变是193T(S65C)第65个部位丝氨酸S→胱氨酸C等,其他尚有少数HFE突变基因特殊类型的报道。

病理生理

遗传性血色病的发病机制可能与HFE基因突变,转铁蛋白-转铁蛋白受体机制紊乱有关。HFE基因原称为HLA-H。但后者有相似的名称,故现称之为HFE基因。HFE基因结构与MHCⅠ类家族相似,它是MHC样Ⅰ类蛋白质,含321个氨基酸,细胞部分有α1、α2及α3三个区,与β2微球蛋白紧密相关,α1区含转铁蛋白受体结合点。 遗传性血色病是由于早年铁的吸收率增快导致组织中过多铁的积聚而逐渐发展,这是由于HFE蛋白质功能的异常,正常时HFE复合体与细胞膜上的转铁蛋白受体共同内部化。在核内体(endosome)从转铁蛋白受体—转铁蛋白—Fe3 复合体释放铁减慢。由于845A或187G等的突变,很多细胞缺乏了从血浆中限制铁摄取的正常机制,导致了铁的吸收增加,使组织与器官的实质细胞(parenchymalcell)铁的积聚。

铁的吸收主要在十二指肠黏膜,有些研究提示十二指肠黏膜在出现铁过多时存在异常增多的转铁蛋白受体。铁蛋白和含铁血黄素沉积在体内的大多数细胞中,特别是肝细胞和巨噬细胞。肝脏中含铁血黄素首先出现在库普弗细胞,进而在肝细胞中出现。随着铁过多的发展,肝细胞膜的转铁蛋白受体减少,铁离子掺入。铁离子可导致微粒体、线粒体和细胞本身的脂质膜过氧化而引起组织损伤。自由的铁离子产生有毒的氢氧基,后者可通过多种途径导致细胞损伤,如直接引起DNA或透明质酸损伤或因脂质膜及溶酶体膜过氧化使细胞损伤。铁储存疾病患者的单核细胞和中性粒细胞的噬菌功能减退,而一个富含铁的环境为细菌的生长提供了良好的条件。因此患者可出现一些较少见的和严重的感染。

诊断

当出现典型症状,诊断应无困难,但不应当等待以至出现器官损伤的证据(如关节炎,糖尿病或肝硬化等)才做出诊断。这些并发症是难以逆转的,及早做出诊断对于预防严重的并发症,尤其是预防肝癌的发生是很重要的。目前尚无最有效的方法及早做出诊断。在无继发感染和并发肝癌的病例中,最简单和实用的筛选实验是血清铁(SI),血清铁蛋白、总铁结合力和转铁蛋白饱和度测定。SI大于32μmol/L(180μg/dl),转铁蛋白饱和度达60%或更高,或者有逐渐增高的势,若能排除其他原因,则为血色病纯合子的可能性极大。血清铁蛋白也是一个有用的筛选试验。对疑似患者进行去铁胺试验:去铁胺为铁螯合剂,肌内注射去铁胺10mg/kg后,正常人24h尿铁排泄量一般不超过2mg,而患者通常大于10mg。这一试验有助于间接窥视体内实质细胞中铁的含量,也有助于临床诊断。在肾功能减退及抗坏血酸(维生素C)缺乏可排泄减少。

对无症状的患者及血色病患者的亲属,特别是30岁以前常无明显症状和体征,但血清铁蛋白和转铁蛋白饱和度可轻度增高,肝脏活检可有含铁血黄素沉着,肝铁浓度小于100μmol/g干组织重量,肝铁指数常大于1.9,如血清铁蛋白正常,应对这组病例每年检测血清铁蛋白及转铁蛋白饱和度一次。

HLA的检查仅在患者的兄弟姐妹中确认无症状的其他血色病患者时才有价值。HLA基因型与先证者一致的兄弟姐妹即是本病的纯合子。他们应每2~3年查一次转铁蛋白饱和度和血清铁蛋白,以确定何时出现铁储存过多,便于及时治疗。但HLA检查不宜用于普通人群的筛选检查,费用高且缺乏特异性。普通人群有许多拥有HLA-A3或HLA-B7抗原的正常人。以与h基因相连锁的HLA-A3为例,约有71%的患者有该抗原,如血色病发生率为4%。那么普通人群中的有3‰的人为拥有HLA-A3抗原的本病纯合子。普通人群中HLA-A3拥有者为28%,也就是说如果在普通人群中检测1000例HLA-A3,其中277例均是有该抗原的正常人,仅有3例是患者。在我国本病发病率极低的国家,不能用HLA检查进行筛选。由于血色病h突变基因未完全清楚,遗传学、分子生物学的检查尚不能用于早期诊断。

血色病患者当体内铁贮积量达25~50g时才出现临床症状。出现症状的平均年龄为50岁,但由血色病所致的早期临床表现往往被忽视,因而通常拖延4~5年后才能确立诊断。本病男性多见,男女比例为8:1。

血色病最主要的症状为皮肤色素沉着,糖尿病、肝硬化和性腺功能减退。由于近代诊断方法的改进,一些无典型症状或甚至尚未出现症状的纯合子均可被发现。最近,对163例患者分析表明,83%有无力和嗜睡,58%有腹痛,43%有关节痛,38%有性欲减退和阳瘦长,15%有心功能衰竭症状。69%有肝硬化,83%肝肿大,13%脾肿大,20%体毛丢失,8%男性乳房发育,75%皮肤色素沉着,55%有临床糖尿病。

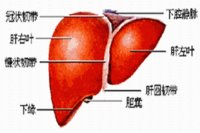

肝脏

肝脏肿大先于肝硬化,其肿大程度与铁质沉积程度有关,血色病非肝硬化患者69%有肝肿大,肝硬化者中90%肝肿大,提示铁沉积本身对肝脏病变起主要作用。肝硬化形成后,多出现肝功能不全和门脉高压,肝功能试验可有血清白蛋白降低,凝血酶原时间延长,转氨酶可轻度升高,肝硬化其他非特异性表现有性欲减退、阳瘦长、闭经、男性乳房发育。

导致肝硬化和肝纤维化的肝内铁沉积阈值为22mg/g干重,在肝硬化基础上易发生肝癌,血色病肝硬化的癌发生率高于正常人的200倍,主要是原发性肝细胞癌,大部分可起源于肝内胆管,肝外癌发生率不高。

右上腹痛多为慢性,但有时为急性,急性腹痛很剧烈,有时可致疼痛性休克,其原因尚不十分明了。

糖尿病

血色病肝硬化患者,71%有显性糖尿病,其中60%为胰岛素依赖型,31%为非胰岛素依赖型;非肝硬化患者,20%有临床糖尿病,其中60%为非胰岛素依赖型。其余非显性糖尿病的血色病患者,31%有糖耐量异常,对于经过治疗而长期存活的血色病糖尿病患者,其并发症如视网膜病变、神经病变、肾脏病变和周围血管病变与其他糖尿病相似。

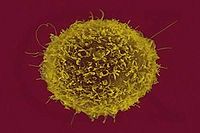

皮肤色素沉着

几乎所有患者均有皮肤色素沉着,尤其是裸露部位,但由于进展隐匿,患者及其亲属往往不会注意。

心脏

1/3患者有心律不齐,15%患者可出现心力衰竭,心电图示低电压、T波变化、早搏、心房和心室颤动、束支传导阻滞、超声心动示全心扩大。

关节病变

发生率为43%~57%,其中仅55%有关节疼痛症状,检查可见关节病变,有些关节不痛,物理检查也正常者,X线可发现有病变,如囊性变和关节边缘硬化改变,多见于第二、三掌指关节,膝、髋关节也可受累。关节病变发生率与有否肝硬化无关,可作为首发现或唯一表现。

内分泌腺异常

男性患者可出现性欲减退和阳痿,并伴有第二性征改变,这些改变常与肝脏受累有关,但多出现在肝硬化之前,女性闭经与有无肝硬化无关,男性乳房发育的发生率低于其他原因所致肝硬化患者,且与有无肝硬化无关,性腺功能低下的大多数患者都存在有促性腺激素分泌低下、黄体激素低下、促卵泡生成素低下及对促性腺激素释放激素反应低下。

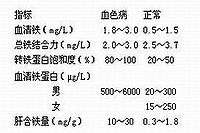

实验室检查

1.外周血多正常晚期合并严重肝硬化可出现贫血、白细胞和血小板减少。

2.血清铁(SI)早期血清铁超过32μmol/L(180μg/dl),转铁蛋白饱和度常超过60%(男性),女性大于50%,血清总铁结合力(TIBC)正常。肝硬化时TIBC可降低。血清铁蛋白>500μg/dl,常超过1000μg/dl。经治疗后血清铁蛋白下降较血清铁快。

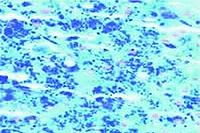

3.肝脏组织检查可观察到肝组织纤维化与肝硬化的程度,并可用化学方法测定肝铁浓度。这是诊断血色病肯定的诊断方法。用普鲁士蓝染色观察可染的含铁血黄素应作为肝活检的常规方法。临床上计算肝铁指数有一定实用价值。

4.骨髓涂片或切片含铁血黄素颗粒增多。尿沉渣中也可见这种颗粒。皮肤活检可见黑色素和含铁血黄素颗粒,约多数患者见到表皮基底细胞及汗腺中有继发于铁沉积的灰色素。

5.糖耐量试验多异常血糖可以增高。转氨酶常增高,但肝功能也可正常。血浆中黄体生成素,卵泡刺激素和睾酮均减少。

其他辅助检查

1.X线摄片检查手、腕或其他受累关节显示软组织肿胀。关节间隙狭窄、关节面不整和骨密度减低。骨质疏松及骨皮质囊肿也较常见。软骨钙化和关节周围韧带钙化是关节病的晚期表现。

2.X线摄片胸部检查显示肺血管纹理增加或有胸膜渗出,可有心脏扩大。

3.约有30%病例有心电图异常,可出现房性或室性心律失常,期前收缩、室上性及室性心动过速、室性颤动、低电压或ST-T段异常等改变。

4.心脏超声波扫描和心导管检查可证实有限制性心肌病。

5.心脏X线动态摄影术可显示心室收缩振幅减少,是查明心脏受累情况的敏感方法。

6.肝脏计算机断层扫描术(CT)检查和磁共振图像检查铁负荷过多的病例可显示肝密度增高,组织铁增加,敏感性提高。严重患者CT可见肝密度超过36CT单位。

鉴别诊断

遗传性血色病的临床表现可误诊为糖尿病,特发性心肌病,风湿性关节炎,退行性关节炎,酒精性肝硬化,甲状腺功能低下等许多其他疾病。提高对此类患者血色病倾向的警惕,并进行SI,血清铁蛋白及转铁蛋白饱和度的筛选试验,鉴别诊断并不困难。本病主要应与继发性铁负荷过多的疾病相鉴别。其鉴别要点: 1.有原发病如再障、铁粒幼贫血、镰状贫血、肾性贫血等。

2.有长期反复输血史,每次输血500ml,约含血红蛋白65g/L每100g/L血红蛋白中含铁330mg,即有铁215mg被输入。在重型β地中海贫血或慢性再生障碍性贫血等患者,每年约输注12~50单位的血,也就是说每年约输入铁2.5~11.0g,而正常人每天排铁约1mg,在铁负荷过多者可增加铁排出量约3倍,亦即一个成人每年约可排铁1.1g,以输入量减去排出量,再增加肠道吸收铁量,此量已很可观。这些病例经过3~5年的输血,已大大超过正常成人铁储存最高值1.5g。

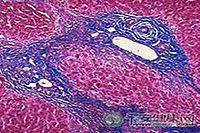

3.1986年Bassett等提出:肝铁指数(hepaticironindex)=μmol铁/g肝干重量÷年龄,对鉴别纯合子与杂合子、酒精性肝病与小量铁浓度随年龄增长而增加的鉴别有一定意义。正常时肝铁指数在1.0左右,血色病纯合子均大于2.0,杂合子与酒精性肝病均小于1.8,血色病杂合子比酒精性肝病更低。

治疗方案

应早期诊断,早期治疗。因已有肝硬化的血色病患者,预后差,寿命缩短,并发肝癌的机会高,而肝硬化前期的患者,如能及时将贮存的过多铁排尽,则不影响寿命,且不会发生肝癌。由HLA分型确定的纯合子,即使无明显铁贮积过多,也应每年定期查转氨酶、血清铁、转铁蛋白饱和度和铁蛋白,及时发现早期或已有铁贮积过多患者,早期治疗。

一旦确定为本病的患者应立即进行治疗,尽快减轻体内铁负荷,使体内铁含量达到正常或接近正常水平,这是延长生存期,使组织损害逆转的最好方法,常用的治疗方法如下:

静脉放血疗法

静脉放血减轻体内铁负荷的最主要的,有效措施是静脉放血疗法。一般每次可放血400~500ml,每周1~2次。每次放血约能去除200~300mg铁,每次排铁量以血中血红蛋白水平而异,每排出1g血红蛋白等于排铁3.4mg。1年中约可放血100单位(每单位200ml)。具体放血方案应视患者体内铁负荷程度不同而不同,每次放血前后,监测血清铁,血清铁蛋白与转铁蛋白饱和度。一般铁逐渐移除后血清铁蛋白会随之下降,而转铁蛋白饱和度仍维持高水平。当Hb降到<100g/L,血清铁蛋白<12g/L时应暂停静脉放血,以后可每3~4个月放血500ml维持治疗。放血后临床表现包括心脏功能、肝脏功能、门脉高压、皮肤色素沉着、内分泌功能等均可显著好转,甚至消失。但糖尿病及性功能低下不能恢复,最近材料认为性功能也可好转。近年已有用连续流式系统血细胞分离机可自动通过比重单采术,将过多的红细胞很快去除,再将自己血浆回输,或用置换剂,以达到快速去铁。

药物性疗法

铁螯合剂铁螯合剂或去铁剂是一种药物性防止或去除铁积聚的治疗方法,现已有100多种铁螯合剂,经体内及体外试验,其中临床上最常用的是去铁胺(desferoxamine),静脉、肌内或皮下注射。口服吸收差,也可与静脉放血同用。常用方法:去铁胺,肌内注射10mg/(kg/d),可从尿中排铁10~20mg/d。现主张用20~40mg/(kg/d)连续12~16h皮下注射(利用便携式电池推动的注射泵)的方法,可促进铁排出,并减少副作用。有人主张用铁螯合剂的同时给大量维生素C100~1000mg/d口服。因为维生素C能促使铁过多的患者的单核巨噬细胞释放铁,还可减慢可溶性的铁蛋白转变为不可溶性的含铁血黄素过程,使血中的铁含量增高,提高了铁与螯合剂的结合率,从而促进了铁的排出。但维生素C可使铁的毒性增高,特别是心脏毒性,在已有心功能不全者可出现致命的心律失常或充血性心力衰竭。

此药对继发于慢性贫血或有心力衰竭,不适用静脉放血者较好。用药后可使肝病,乏力,心功能异常及内分泌功能改善,但对关节病无影响,有时还可加重,对糖尿病有胰岛素依赖性者并无效果。对遗传性血色病效果较差,且价格昂贵。去铁胺用后局部可有肿痛等刺激症状,对眼、耳、肺及神经系统有毒性,还可有生长停滞、骨异常、血小板减少。中性粒细胞减少等毒副作用。自20世纪80年代已有口服铁螯合剂(Bierer等,1990),常用的为deferidrone(1,2-dimethyl-hydroxypyrid-4′-one),又称L1,每天50~75mg/kg,口服,分~4次。此药吸收快,在服后5~6小时已排除。它代谢成葡糖苷酸结合体(glucuronideconjugate),即无螯合作用。此药较稳定,价格较去铁胺便宜。毒性反应有肌肉,骨骼痛,胃难受、锌缺乏、粒细胞减少等。国外近年有用吡哆醛异烟腙、EBED,异羟肟酸等治疗,现尚处于临床试验阶段。肝移植治疗本病文献(1999)已有报道。

并发症的治疗

(1)糖尿病:部分病例通过放血治疗可减轻症状。通过减肥,饮食控制,口服降糖药物及用胰岛素等综合治疗可取得疗效,但有时疗效较差。

(2)心脏病变:有报道部分伴有左心功能不全和快速心律失常者,去铁后可得到改善。但充血性心力衰竭和心律失常,特别是室性心动过速将是致命的。治疗方法与标准治疗方法相同。

(3)性腺功能低下:仅少数幸运者经彻底的放血治疗后垂体-睾丸-月经功能恢复正常。多数由于腺垂体纤维化,所导致的性功能低下为不可逆的。性功能不全用睾酮治疗可减轻症状,少数伴有贫血的男性患者用睾酮替代治疗后贫血改善。其他内分泌异常可视病情给予替代治疗。

(4)关节病变:用静脉放血和非皮质激素药物治疗后,1/3患者的关节痛好转,无变化或恶化者各占1/3。关节炎性改变仍持续存在。一些患者关节功能退化持续进展,需行全膝关节或全腰关节成形术以再造完整的功能。

此外患者还应严格禁酒及尽量避免使用有肝毒性的药物。各种病因导致铁过多的患者预防感染也是很重要的。细菌在铁过多的环境中侵袭性和致瘤力大大提高,加上铁过多时可导致机体免疫功能低下,故易发生细菌感染。特别是不能进食未彻底煮熟的海洋贝壳类,因常有一种海洋菌(Vulnificus弧菌)附着,该菌在中度富含铁的环境中能迅速大量增殖导致致命的败血症。另外,少见的那尔仙(Yersinia)肠炎菌导致的腹膜炎和败血症亦有报道。

并发症

1.晚期可因食管静脉曲张发生胃肠道出血肝细胞癌的发生率为29%,这一恶性并发症仅出现在有肝硬化的病例中。与其他类肝硬化相比,本病发生肝癌者较多。这种肝癌常为多中心的结节状,而不是单一的大团块状,也没有大量的甲胎蛋白释放至血中。经皮行肝脏穿刺活检时,若为小点状肝癌,其结果可能为阴性。 2.心脏并发症可发生于数天内突然出现心力衰竭及(或)心律失常,因此有心脏受累证据者应作为急症来处理。嗜酒者更增加了发生心脏病的危险。

3.如果出现急性剧烈的腹痛、腹胀和休克常是并发细菌性腹膜炎,在本病是一种严重的致死性并发症。

4.除肝癌外,本病还可并发其他肿瘤以及发生第2肿瘤多为晚期高龄患者。其他肿瘤包括膀胱癌、回肠癌、结肠癌、前列腺癌等。有报道清除多余的铁至少7年后才出现肿瘤。

5.糖尿病、关节病变亦是本病最常见的并发症,在发病过程中出现,应积极的给予早期治疗。

预后

Niederau等(1994)对德国Dusseldorf大学医学院血色病进行统计分析,认为:如患者能在早期诊断,无糖尿病及肝硬化时即进行静脉放血,防止组织损伤,其生存期可与正常人相似。预后与肝实质铁沉积量与速度,治疗方法,静脉放血早晚与次数有关,纯合子的预后比杂合子差。1976年前有人统计血色病85例,在胰岛素发现前大多患者死于糖尿病性昏迷,诊断后几个月或12年即死亡。经应用胰岛素及静脉放血治疗5年生存率达66%,10年生存率达32%。至1980年疗效更好,5年生存率达92%,10%生存率76%,15年生存率59%,20年生存率49%。最近Adams(1991)报道诊断后15~20年生存率可达70%,也有报道本病患者最好中位生存率为20年,这是由于早期诊断的病例增多。死亡原因:本病患者约有1/3死于肿瘤,其中主要是肝癌,为正常人群的300倍,其次为肝硬化,亦比正常人群多,死于心脏病者亦不少见,因糖尿病而死者较少。

预防

继发性血色病患者多有贫血,一般不宜进行静脉放血治疗,而采用铁螯合剂治疗。此外,应积极治疗原发疾病。对继发性糖尿病、心力衰竭、肝硬化、性欲减退等,应进行相应的对症治疗。

流行病学

遗传性血色病的发病情况与地理分布有关,以法国最多,西欧与北欧也不少见,瑞典的病例较法国和西班牙低约100倍,南非班图族发生率也较高,澳大利亚、加拿大、美国高加索族中也不少。在20世纪80年代11篇前瞻性调查报告,包括英、美、澳大利亚、加拿大、瑞典、芬兰、南非等七个国家共64758人,发现106例,患病率1.64/1000人,纯合子为0.5/1000~11.6/1000无症状人群,基因频率23/1000~107/1000人,杂合子为43/1000~19l/1000人。不同国家,不同地区纯合子的发生率可相差10倍,基因频率相差5倍(Niederau等,1994)。美国犹他州盐湖城调查研究11065例健康献血员男性发生率0.008,女性0.0003,纯合子发生频率0.0025,基因频率0.067。在北欧瑞典约占人群中1∶300,携带者1∶20;农村发病比城市多,男性比女性多,男女之比为2∶1~18∶1。这是不能用妇女有月经、分娩、哺乳等铁排泄多来解释。HLA与h基因的连锁不平衡是明显的。正常人群HLA-A3抗原的频率约28%,而在本病则高达70%;HLA-B7岛抗原在正常人群的频率为23%,患者则达50%;HLA-B14频率增高不明显。高频率的HLA-A3和HLA-B7基因出现在血色病中,可能提示本病的突变是很罕见的。其发生的时期至少可追溯到欧洲人迁移到北美,澳洲和南部非洲之前。这可能是对不同人种间发病情况有明显差异的解释。

| 血液 |

|---|

| 白血病 和 白血球 |

| 淋巴系统: 淋巴性白血病 (急性, 慢性) | 淋巴瘤 (霍奇金淋巴瘤, 非霍奇金淋巴瘤) | 淋巴增生 | 骨髓癌 (多发性骨髓癌, 质浆细胞瘤) |

| 骨髓: 骨髓性白血病 (急性, 慢性) | 骨髓增殖性疾病 (原发性血小板增多症, 红血球增多症) | 骨髓成形不良症候群 | 骨髓纤维化 | 嗜中性白血球过低症 |

| 红血球 |

| 贫血 | 血色病 | 镰状细胞贫血 | 地中海贫血 | 溶血性贫血 | 再生不良性贫血 | 蚕豆症 | 遗传性球形红细胞增多症 | 遗传性椭圆形红血球增多症 | 其他血红蛋白病 |

| 凝血因子和血小板 |

| 血栓形成 | 深静脉血栓形成 | 肺栓塞 | 血友病 | 自发性血小板缺乏紫斑症 | 血栓性血小板缺乏紫斑症 | 弥散性血管内凝血 |