外阴上皮内瘤变

| 外阴上皮内瘤变 | |

|---|---|

| 分类系统及外部资源 | |

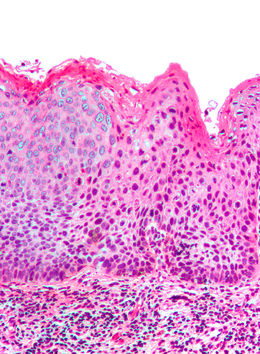

显微镜下的外阴上皮内瘤变三期 | |

| ICD-10 | (ILDS D07.120) |

| ICD-9 | 233.32 |

外阴上皮内瘤变(英语:Vulvar intraepithelial neoplasia, VIN)是外阴癌的癌前病变,是一组外阴疾病的统称,包括外阴上皮不典型增生和原位癌。外阴上皮内瘤变不是癌症,在一些妇女体内也存在未经治疗而自愈;但一些严重案例中,瘤变也会加剧并成为癌前病变[1]。

目录 |

分类

对于外阴上皮内瘤变的定义始终存有争议。1989年[2],国际外阴疾病研究会(International Society for the Study of Vulvar Disease, ISSVD)与国际妇科病理学家协会(International Society of Gynecological Pathologists, ISGYP)对外阴疾病进行了分类,分为:

- 外阴上皮内非瘤样病变:

- 外阴硬化性苔癣

- 鳞状上皮增生

- 其他皮肤疾病

- 混合肿瘤及非肿瘤病变

- 上皮内瘤变

- 侵袭性疾病(外阴癌)

病因

引起外阴上皮内瘤变的原因并未精确明了。一些研究表明引发此疾病的因素包括:

诊断

外阴上皮内瘤变的诊断标准与宫颈上皮内瘤变(CIN)的诊断类似,是以细胞非典型增生的程度及范围为依据,分为轻、中、重三期。在VIN三期患者中有20%至40%伴有阴道或宫颈的异形增生或癌[4]。

患有VIN的发生率较低,约为千分之二,多见于40至60岁妇女。病人通常没有症状感觉,或者仅仅是瘙痒、发烧或疼痛等非特异性症状。诊断需要对外阴进行仔细检查,比如切片检查法。常见有色素沉淀和白斑,略隆起于皮肤、黏膜表面。皮肤表面呈白色、灰色、深棕色、赤褐色等,黏膜上呈粉红色或红色疹斑,病变分布有单个或多发等[4]。

VIN一些会伴发宫颈上皮内瘤变,伴有会阴、肛周的上皮内瘤变的VIN称之为“多灶性上皮内瘤样病变”,年轻妇女常为多发病灶[4]。

治疗

对外阴上皮内瘤变的治疗以手术切除为主(甚至外阴切除术),其次是激光治疗(包括二氧化碳激光气化和二氧化碳激光切除术)。其主要取决于病变范围、程度、病灶位置等。VIN一期可以采用药物和激光治疗;VIN二期可局部病灶切除;VIN三期的年轻患者进行扩大局部切除,老年患者可进行外阴单纯切除[4]。

参考

- ↑ Vulval intra-epithelial neoplasia (VIN). Macmillan Cancer Support [2010-06-09].

- ↑ Ridley CM, Frankman O, Jones IS, et al.. New nomenclature for vulvar disease: International Society for the Study of Vulvar Disease. Hum. Pathol.. May 1989, 20 (5): 495–6. doi:10.1016/0046-8177(89)90019-1. PMID 2707802.

- ↑ FDA Approves Expanded Uses for Gardasil to Include Preventing Certain Vulvar and Vaginal Cancers. 2008-09-12 [2010-02-13].

- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 陈惠祯. 简明妇科肿瘤学. 武汉: 湖北科学技术出版社. 2008: pp. 2-7页. ISBN 9787535242419.

外部链接

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||