沙林

中医宝典 > 沙林

| 沙林 | |

|---|---|

| |

| |

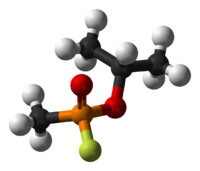

| IUPAC名 (RS)-2-(fluoro-methyl-phosphoryl)oxypropane | |

| 别名 | 甲氟磷酸异丙酯 |

| 识别 | |

| CAS号 | 107-44-8 |

| PubChem | 7871 |

| ChemSpider | 7583 |

| SMILES |

|

| InChI |

|

| ChEBI | 75701 |

| 性质 | |

| 化学式 | C4H10FO2P |

| 摩尔质量 | 140.09 g·mol⁻¹ |

| 外观 | 无色水状液体 |

| 密度 | 1.0887 g/cm³(25°C) 1.102 g/cm³(20°C) |

| 熔点 | −56 °C |

| 沸点 | 158 °C |

| 溶解性(水) | 易溶于水 |

| 蒸气压 | 197 Pa(20°C) |

| 危险性 | |

| 欧盟危险性符号 | |

| 警示术语 | R:R26/27/28 |

| 安全术语 | S:S13-S45 |

| NFPA 704 | |

| 若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 | |

沙林(Sarin)是一种神经毒剂,通过抑制乙酰胆碱酯酶来破坏神经系统的功能。沙林在人体中的降解速度很慢,具有累积毒性。

1938年,沙林由德国法本公司的研究者G.施拉德(Gerhard Schrader)、O.安布罗斯(Otto Ambros)、G.吕第格(Gerhard Ritter)、范·德尔·林德(Van der Linde)首次发现[1],系研制新型杀虫剂的副产物,这种毒剂就是以上述4个人的姓中的5个字母命名为“Sarin”。德国人很快发现这种毒气的军事价值,并投入生产,但是二战期间并未使用。二战后,这种毒剂才开始在世界范围内生产。美军代号GB,苏军代号P-35。

目录 |

合成

沙林有多种合成路线,从DC(甲膦酰二氯)出发合成沙林的反应如下[2]:

- CH3POCl2 + KHF2 → CH3POF2 + KCl + HCl

- CH3POCl2 + C3H7OH → (CH3)2CH2OOPClCH3 + HCl

- CH3POF2 + C3H7OH → (CH3)2CH2OOPFCH3 + HF

- (CH3)2CH2OOPClCH3 + HF → (CH3)2CH2OOPFCH3 + HCl

物理性质

无色水样液体,纯净时无气味,只有在混入杂质时才会散发气味。沸点158℃,易与水混溶,可溶于多数有机溶剂中。

化学性质

- 易与碱作用,其水解产物:CH3-(i-PrO)-P=O-OH并无毒性,且其水解速率随碱性度而改变。其分解产物及前体甲膦酸二异丙酯(DIMP)在政府测试中被用作沙林的模拟剂,并且能于存在氟离子的酸性条件下再次生成沙林。

- 对金属或钢铁微起腐蚀作用。

生理作用

沙林可经由皮肤、眼睛接触、呼吸道的吸入或由口食入等途径危害身体,抑制乙酰胆碱酯酶活性,使乙酰胆碱堆积,造成神经系统功能的影响,60公斤的成年人吸入0.6毫克即可致命[来源可靠?]。即使非致死剂量的沙林侵入人体,也会造成瞳孔缩小、视力困难、胸部紧塞、头痛、恶心以及呕吐等症状,更大浓度时亦会使人晕眩、焦虑、心智损伤、肌肉痉挛、呼吸困难,甚至死亡。

- 对自律神经系统的影响:视力减退、瞳孔缩小、流涎、出汗、腹泻、恶心、腹痛、呕吐、呼吸困难。

- 对中枢神经系统的影响:头痛、痉挛、昏迷、呼吸停止、意识不清、谵妄、抑郁、呼吸频次减少。

解毒剂

沙林的吸入半致死数为35mg-min/m³(3ppm暴露2min)[来源可靠?]。可为病患注射阿托品以减轻继发症状,提高其存活率。应优先救治仍有心跳和脉搏明显的患者。

可能的解药:

- 解磷定

- 长托宁(盐酸戍乙奎醚)

关连项目

- 东京地铁沙林毒气事件

- 松本沙林毒气事件

参考资料

- ↑ Richard J. Evans. The Third Reich at War, 1939-1945. Penguin. 2008: p. 669 [13 January 2013]. ISBN 978-1-59420-206-3

- ↑ http://www.spbi.cz/download.php?param=L3Zhci93d3cvdmhvc3RzL3NwYmkuY3ovaHR0cGRvY3MvcmVzL2R3ZS1maWxlcy85NTk2O1BPIDIwMDYucGRm

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||