发作性睡病

1975年,在法国召开了第一次发作性睡病国际研讨会,会上对该病做了如下定义:这是一种病因不清的综合征,其特点是伴有异常的睡眠倾向,包括白天过度嗜睡,夜间睡眠不安和病理性REM睡眠。这种原因不明的睡眠障碍,主要表现为长期的警醒程度减退和发作性的不可抗拒的睡眠。大多数患者伴有一种或数种其他症状,包括猝倒症、睡瘫症和入睡性幻觉,故又称为发作性睡眠四联症。

目录 |

疾病概述

发作性睡病,本病是以不可抗拒的短期睡眠发作为特点的一种疾病。多于儿童或青年期起病。多数病人伴有猝倒症、睡眠麻痹、睡眠幻觉等其他症状,合称为发作性睡病四联症。

发作性睡病:又发作型睡病

白天过度嗜睡是发作性睡病首先出现的症状,患者表现为突然出现无法预计的过度睡意和无法抗拒的睡眠发作。这种情形常出现在不适宜的场合,例如在吃饭、开车及工作中突然睡着。常可见到此类患者有数度交通意外或工作意外的经验,患者有时会因此失去工作。但发作性睡病的患者却经常抱怨晚上失眠,可能因频繁的入眠期幻觉或睡眠瘫痪所导致晚上睡眠断断续续,无法一觉到天亮;也可能是因为白天嗜睡的时间过长,而干扰到晚上的睡眠。发作性睡病,一天24小时的总睡眠时数,并不比正常人长。

发作性睡病是以不可抗拒的短期睡眠发作为特点的一种疾病。多于儿童或青年期起病,男女发病率相似。部分病人可有脑炎或颅脑外伤史。其发病机制尚未清楚,可能与脑干网状结构上行激活系统功能降低或桥脑尾侧网状核功能亢进有关。多数病人伴有猝倒症、睡眠麻痹、睡眠幻觉等其他症状,合称为发作性睡病

四联症。

发作性睡病(narcolepsy)一词,由Gelineau于1880年首创,用来描述在短时间内不自主的短暂的反复睡眠为特征的一种病理状况,所以此病又称Gelineau综合征。

直到1975年第一届发作性睡病国际研讨会,才对发作性睡病做如下定义:发作性睡病是一种病因不明的综合征,以具有发生异常睡眠的倾向为特征,包括白天嗜睡和经常夜间睡眠异常,出现病理性快动眼睡眠表现。快动眼睡眠异常,包括睡眠一开始就进入快速动眼睡眠期,与快动眼抑制无关的猝倒和睡眠瘫痪。

分类

Narcolepsy

发作性睡病属于睡眠障碍中“非呼吸相关的睡眠障碍所致白日过度睡眠”的一种,睡眠障碍国际分类第二

版(ICSD-2)中将其分为4种亚型:

(1)发作性睡病,伴猝倒症;

(2)发作性睡病,不伴猝倒症;

(3)发作性睡病,医学状况所致;

(4)发作性睡病(待分类)

病因

发作型睡病是指以白天出现阵发性不可抗拒的睡眠为特征的睡眠障碍。据美国斯坦福大学发作性睡病研究中心统计,美国人群的患病率大于0.05%。西欧国家人群的患病率约为0.02%~0.06%,日本人较常见,患病率为0.16%~0.18%。香港通过问卷调查及睡眠监测发现中国人的患病率约为0.034%。国外报道该病患病率约为0.2~0.9%,男女患病率无明显差异,多数病例始发于10岁以后,10岁以前发病者约占5%。病因不明,可能与遗传因素及睡眠机制异常有关。

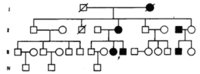

其病因目前未明,但可发现此病跟基因、环境因素及某些中枢神经疾病有关。对可能诱发发作性睡病的环境因素现在知之甚少,文献报道有包括头部外伤、睡眠习惯改变、精神刺激及病毒感染等。而发作性睡病与遗传基因的关系是近年来的研究热点,大约8%~10%的发作性睡病患者具有家族史,患者直系亲属患病的几率为对照组的10~40倍;25%~31%的单卵双生子共患发作性睡病,提示遗传因素在其起病中有重要作用。

该家系4代31人,有6人发病,其中男3例,女3例,均有白天不可抗拒的睡眠。起病年龄分别为先证者(箭头表示)的姐姐(三代-9)16岁,母亲(二代-5)15岁,舅父(二代-8)19岁,表哥(三代-15)17岁,外祖母(一代-2)17岁,其中先证者母亲、外祖母伴有猝倒发作。该家系连续3代均有人发病,其遗传方法符合常染色体显性遗传。

根据研究,发作性睡病的病人体内常可侦测到HLA-DR2这个基因,但我们不能单单以HLA-DR2来判断是否有发作性睡病,因正常人也有30%的人有HLA-DR2。并且有些疾病亦会造成HLA-DR2呈阳性反应。如果你的亲人中,有人有发作性疾病,那您患发作性睡病的机率, 将是其他没有家族史的人的6到18倍。

症状

1、多见于15-25岁,表现发作性睡病四联症:

(1)睡眠发作:白天不能克制的睡意和睡眠发作,在阅读、看电视、骑车或驾车、听课、吃饭或行走

时均可出现,一段小睡(10-30分钟)可使精神振作;

(2)猝倒发作:常由于强烈情感刺激诱发,表现躯体肌张力突然丧失但意识清楚,不影响呼吸,通常发作持续数秒,发作后很快入睡,恢复完全;

(3)睡眠幻觉:可发生于从觉醒向睡眠转换(入睡前幻觉)或睡眠向觉醒转换时(醒后幻觉)为视、听、触或运动性幻觉,多为生动的不愉快感觉体验;

(4)睡眠麻痹:是从REM睡眠中醒来时发生的一过性全身不能活动或不能讲话,呼吸和眼球运动不受影响,持续数秒至数分钟。

2、约半数病人有自动症状或遗忘症发作颇似夜间睡行症,持续数秒、1小时或更长,病人试图抵制困倦而逐渐陷入迷茫但仍可继续自动执行常规工作,对指令无反应。常突发言语,但不知所云,对发生的事情完全遗忘。可有失眠、睡眠不深、晨起后头脑清醒、晨间头痛、肌肉疼痛、耳鸣、无力、抑郁、焦虑和记忆力减退等。

特征

主要表现为短暂性睡眠发作、猝倒、入睡前幻觉及睡眠性瘫痪,合称为发作型睡病四联症。此四联症并非每

一个全部出现,2/3患儿仅表现为短暂性睡眠发作,另1/3患儿除短暂性睡眠发作外至少伴有三个附加症之一,以猝倒最多见。其发病机制尚未清楚,可能与脑干网状结构上行激活系统功能降低或桥脑尾侧网状核功能亢进有关。部分病人可有脑炎或颅脑外伤史。

白天过度嗜睡

主要表现为白天有不可抗拒的短暂睡眠发作,常在起床后3~4小时发生,发作时虽力求保持清醒,但不能自制,很快即进入睡眠状态,睡眠一般持续数分钟,每日可发作多次。发作不择时间、地点及活动情况。虽然睡眠发作常在环境环境单调令正常人也会入睡的情况下发生,但也可以发生在具有危险性的情况下(例如驾车、横穿马路、高空危险作业等进行的途中)。醒后感到精力充沛、头脑清楚,如果阻止其入睡则烦躁易怒。可以醒后数分钟重又突然入睡。

虽然白天有频繁的睡眠发作,但患者一天总的睡眠时间通常未见增加,在脑电图记录中可以观察到发病一开始就立即进入快眼动睡眠期(REM),而正常的快眼动睡眠出现之前先有非快眼动睡眠,且通常持续60~90分钟。而患者的夜间睡眠往往不能令人满意,可被生动而可怕的梦境打断。

猝倒

表现为突然出现的不自主低头或突然倒地,但意识始终清楚,通常只持续几秒钟,一般每天只发作一次。猝倒是由于一过性部分或全身肌张力完全丧失引起的。

在65%-70%发作性睡病患者中可见到猝倒现象,猝倒是发作性睡病的特征性表现之一。通常因有情绪上的刺激,如大笑、愤怒、兴奋等所诱发。病人会突然膝盖无力而跌倒; 或头部突然失去肌肉张力而向后仰或向前低头; 或突然面部肌肉张力丧失而导致面无表情,讲话模糊不清。这三种临床表现,是最常见到的猝倒症状。发作时间通常少于一分钟,而且意识清醒,无记忆障碍、呼吸完好,恢复完全。这些发作症状与快眼动睡眠中发生的肌张力丧失,或在较轻的程度上与正常人在“笑得混身无力”时的情况相似。

入睡前幻觉

表现为入睡前或觉醒前的生动的梦样体验,以幻听最为常见,亦可见幻视和幻触。

入睡前幻觉和醒后幻觉见于12%-5

0%的发作性睡病患者,患者可在入睡前或觉醒时出现生动的、常常是不愉快的感觉性体验,包括视觉、触觉、运动或听觉等。可表现为像做梦一样的经历,如看见体育场上运动员、走动的人等,常见的幻觉性体验为身处火灾现场、被人袭击或在空中飞行等。这些幻觉非常生动,多是觉醒和睡眠转换时出现的噩梦,偶伴有全身麻痹、压迫感和恐惧感。患者常常叙述这些幻觉比一般的梦更可怕,因为这种梦境是从真实的(醒着的)环境中而来,区分现实状态与梦境十分困难。

睡眠性瘫痪

发生在似睡非睡时,表现为不能动弹,也不能发声。一般只持续几秒钟,偶而可长达十几分钟,他人呼唤和推摇,可中止发作。

睡眠瘫痪又叫睡眠麻痹,见于15%-34%的发作性睡病患者。睡眠瘫痪是发作性睡病患者从睡梦中醒来时发生的一过性的全身不能活动或不能讲话,仅呼吸和眼球运动不受影响的恐怖体验。睡眠瘫痪可以持续数秒到数分钟,常与睡前幻觉和醒后幻觉同时发生,因此这种恐惧的感觉体验得到了强化。睡眠瘫痪与快眼动睡眠中伴发的运动抑制很相似,在正常儿童及某些其他各方面都正常的成人中也属常见。

不到半数的发作性睡病患者可出现上述所有4种症状,约有85%的病人在发作性睡病病发前,有一些明显的诱发因子存在着,例如严重的睡眠不足,

睡眠觉醒周期非常不规则,长久的昼夜轮班工作及头部伤害(例如头部外伤、脑瘤及多发性硬化症)等。此病的发病率约万分之三到万分之十六,每个年龄层均可能发生,尤好发于十来岁的青少年,并且男性比例稍多于女性。

诊断

多导睡眠图显示睡眠潜伏期缩短(<10分钟),出现睡眠事发的REM睡眠,觉醒次数增多,睡眠结构被破坏等。

诊断依据:

根据短暂发作性不可抗拒的睡眠或伴有猝倒、睡眠麻痹、睡眠幻觉等典型症状,一般诊断不难。但须与下列疾病鉴别。

一、癫痫失神发作。多见于儿童或少年,以意识障碍为主要症状,常突然意识丧失,瞪目直视,呆立不动,并不跌倒;或突然终止正在进行的动作,如持物落地,不能继续原有动作,历时数秒。脑电图可有3Hz的棘-慢综合波。

二、昏倒。由于脑血液循环障碍所致短暂的一过性意识丧失。多有头昏、无力、恶心、眼前发黑等短暂先兆,继之意识丧失而昏倒。常伴有植物神经症状,如面色苍白、出冷汗、脉快微弱、血压降低,多持续几分钟。

三、Kleine-Levin综合征。又称周期性嗜睡与病理性饥饿综合症。通常见于男性少年,呈周期性发作(间隔数周或数月),每次持续3~10天,表现为嗜睡、贪食和行为异常。病因及发病机制尚不清楚,可能为间脑特别是丘脑下部功能异常或局灶性脑炎所致。

辅助检查:1、脑电图。2、脑脊液细胞检查。3、CT和脑活检。

治疗

支持性心理治疗

向患儿家长、老师及本人解释该病的性质,协助其合理安排时间,允许其上课时小睡片刻。避免参加各种危险活动。

药物治疗

可使用加强觉醒的药物利他林、匹莫林及苯丙胺等。选择一种药物,从小剂量开始,增至出现疗效或最高剂量为止,但不宜长期服用,副作用较大。

中医中药治疗

杨淑润主任认为发作性睡病是由中气不运所引起的,中气即是脾胃之气,祖国医学有脾困人则困之说。根据自己多年的中医临床工作经验及中医学理论,总结和提炼出了治疗发作性睡病的名方“杨氏醒脾开窍汤”,取得了良好的社会效益。

预防

1、病人应有意识地把生活安排得丰富多彩,多参加文体活动,干些有兴趣的工作,尽量避免从事单调的活动。

2、保持乐观的情绪,树立战胜疾病的信心,避免忧郁、悲伤,但也不宜过于兴奋。因为兴奋失度可诱发猝倒发作。

3、最好不要独自远行,不要从事高空、水下作业,更不能从事驾驶车辆,管理各种信号及其他责任重大的工作,以免发生意外事故。

4, 发作性嗜睡患者应尽量避免服用又镇静类的药物,以免增加发病。