静脉麻醉

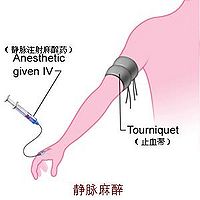

静脉麻醉为发挥各个药物的特点,以达到麻醉平稳、对生理扰乱轻、副作用少、苏醒快,多采取复合应用,因而又称静脉复合麻醉。本法可用于不作气管插管的短小手术、全麻诱导气管

播管和全麻维持.小儿用药按体重计算。 静脉麻醉是药物经静脉注入,通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉的方法。

目录 |

优缺点

优点

.无污染

.气道手术

.诱导迅速

.对呼吸道无刺激

.体外循环转流期间

.操作方便和药物无爆炸性

.可以避免某些吸入药的毒性

局限性

.肌松效果差

.个体差异的问题

.可控制性不如吸入麻醉

.静脉麻药镇痛效果不强

.依体重计算给药不科学

.无法连续监测血药浓度

.无任何一种静脉麻醉药能单一满足麻醉

静脉麻醉药

静脉麻醉药为非挥发性全身麻醉药,主要由静脉注射给药。与吸入麻醉药相比,其麻醉深度不易掌握,排出较慢。一般仅适用于短时间、镇痛要求不高的小手术。单独使用的范围

不广,临床上常用于吸入性麻醉的诱导以及复合全身麻醉。静脉麻醉药中以疏嗪妥钠为常用,氯胺酮、羟丁酸钠,依托咪酯也时有应用。固醇类的阿法沙龙和阿法多龙因过敏反应发生率较高,已少用。丙泮尼地的应用则正在总结经验中。神经安定镇痛复合剂、依诺伐的应用则日趋广泛。

麻醉学的发展

现代麻醉学起源于19世纪早期,始于乙醚、氯仿和氧化亚氮吸人麻醉。之后,静脉麻醉药 也被用于全身麻醉,最初是水合氯醛,继而20世纪初期出现了巴比妥类、苯二氮*类与人工合成的阿片类药物,直至近年出现的最新静脉麻醉药丙泊酚和瑞芬太尼。

20世纪早期,吸人麻醉领域发展很快,复杂的麻醉气体传输与监测系统如精密挥发罐和呼气末吸人麻醉药浓度监测仪器不断涌现。与之形成鲜明对比的是,直到近年来,大多数静脉麻醉药仍然是以公斤体重计算剂量的方法静脉滴注,这种情形与1920-1940年间采用Schimmelbusch面罩实施吸入麻醉时相差无几。但是,目前这种状况得到了极大改观。在过去20多年里,对静脉麻醉药药代动力学和药效学的认识得到长足进步,这种进步促进了人们对药物剂量-血药浓度-生物相浓度-效应之间关系的理解。而这种认识的增加在计算机技术的辅助之下,对现代麻醉医生的临床实践产生了极大的影响。以麻醉药理学知识为基础的计算机辅助控制系统和靶控输注设备的出现提高了麻醉医生的认识和静脉麻醉药的可控性。