表皮样囊肿

表皮样囊肿

目录 |

疾病别名

胆脂瘤 珍珠瘤

疾病概述

表皮样囊肿也称为胆脂瘤或珍珠瘤,是由于皮肤表皮细胞碎片在异位所生成的囊肿,故又名上皮囊

肿。常由于皮肤外伤所致,有时发病与外伤间隔多年或者伤情轻微而难以回忆。多见于从事手工操作的工人,故以指端和手掌较为常见。此外,趾和跖部也属好发部位,偶见于前额和头顶等部,为只有一个囊腔的单房性皮下囊肿,呈圆形或椭圆形,表面光滑,触之较韧而有张力,与表面皮肤无粘连,基底有移动性或无移动性。表皮样囊肿的内壁为皮肤表皮的复层鳞状上皮结构,如囊肿持续已久,体积日渐增大后,各层皮肤的结构可均较薄弱,或层次不全。内壁无真皮组织,囊肿外壁由纤维组织构成,囊内容物为灰白色的干酪样分层角化物质,并混杂有脱落的破碎表皮细胞。

发生在颅内的表皮样囊肿由神经管闭合期间外胚层细胞移行异常所致,占原发性颅内肿瘤的1%,好发于青壮年,以脑桥小脑角区最为常见,其次为鞍上池、四叠体、颅中窝及脑室系统亦可以发生于颅骨板障内。表皮样囊肿囊壁薄,由一层表皮组织形成。囊内由上皮碎屑、角蛋白和胆固醇组成。

临床表现

症状发展缓慢,病程可长达数十年。临床症状体征与肿瘤部位有关,脑桥小脑角区肿瘤多以三叉神经

痛为首发症状;颅中窝肿瘤主要表现为三叉神经损害症状;大脑半球肿瘤常有癫痫发作、轻偏瘫;小脑半球肿瘤常有共济失调;鞍区肿瘤表现为缓慢进展性视力减退。

疾病分类

症状体征

一侧面部麻木、疼痛或抽动、听力减退、进行性视力障碍、复视、发作性头痛、呕吐、意识不清、偏瘫、行走不稳、语言不清、癫痫发作等。多饮多尿及内分泌功能障碍症状。眼底检查视乳头水肿,视神经萎缩为原发或继发性,偏瘫、失语和共济失调。

病因病理

发生于表皮的表皮样囊肿是由于皮肤表皮细胞碎片在异位所生成的囊肿,故又名上皮囊肿。常由于皮

肤外伤所致,有时发病与外伤间隔多年或者伤情轻微而难以回忆。多见于从事手工操作的工人,故以指端和手掌较为常见。此外,趾和跖部也属好发部位,偶见于前额和头顶等部,为只有一个囊腔的单房性皮下囊肿,呈圆形或椭圆形,表面光滑,触之较韧而有张力,与表面皮肤无粘连,基底有移动性或无移动性。表皮样囊肿的内壁为皮肤表皮的复层鳞状上皮结构,如囊肿持续已久,体积日渐增大后,各层皮肤的结构可均较薄弱,或层次不全。内壁无真皮组织,囊肿外壁由纤维组织构成,囊内容物为灰白色的干酪样分层角化物质,并混杂有脱落的破碎表皮细胞。

发生在颅内的表皮样囊肿由神经管闭合期间外胚层细胞移行异常所致,占原发性颅内肿瘤的1%,好发于青壮年,以脑桥小脑角区最为常见,其次为鞍上池、四叠体、颅中窝及脑室系统亦可以发生于颅骨板障内。表皮样囊肿囊壁薄,由一层表皮组织形成。囊内由上皮碎屑、角蛋白和胆固醇组成。

影像表现

1.CT表现:

(1)呈均匀或不均匀的低密度改变,CT值 0-15HU,边缘清楚。

(2)有两种形态:

①扁平型:形态不规则,肿瘤沿蛛网下腔蔓延,“见缝就钻”为其特点。

②团块型:多位于硬膜外,呈球形,为混杂密度。

(3)肿瘤可有钙化,但不常见,多位于囊壁上,亦可在囊内。

(4)脑桥小脑角池、环池、四叠体池的肿瘤可致脑干受压、变形;

(5)增强扫描时病灶不强化,偶见边缘轻度弧形增强。

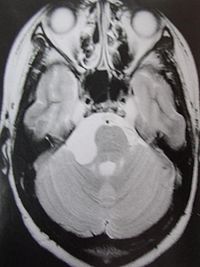

2.MR表现:

①鞍上池或桥小脑角池类圆形或不规则病变,边缘锐利。

②T1加权绝大部分为均匀的低信号,少数由于瘤体内含液态胆固醇或出血而呈高信号影。T2加权呈明显的、均匀一致的高信号影,高于脑脊液信号。

③肿瘤包膜于T1加权呈中等信号,T2加权呈高信号影。

④增强检查无强化效应。

诊断检查

1、病史 注意有无一侧面部麻木、疼痛或抽动、听力减退、进行性视力障碍、复视、发作性头痛、呕吐、意识不清、偏瘫、行走不稳、语言不清、癫癎发作等。有无多饮多尿及内分泌功能障碍症状。并注意病史的长短。

2、神经系统检查 面部感觉、听力、视力、视野、眼球运动等功能有无改变,眼底检查有无视乳头水肿,视神经萎缩为原发或继发性,有无偏瘫、失语和共济失调。

3、CT和MRI扫描 CT见瘤体为边界清楚、形态不规则、呈均匀的低密度影,少数为混杂密度。增强后无强化。MRI在T1加权上表现为略高于脑脊液的低信号影,T2加权上为略低于脑脊液的高信号。注射增强剂后囊肿无强化为其特征。

鉴别诊断

①畸胎瘤:为混杂有脂肪密度的肿块。

②皮样囊肿:居中线部位,病灶密度较均匀,常低于脑脊液,而且发病率较低。

③蛛网膜囊肿:密度与脑脊液相似,且均匀,常呈圆形或卵圆形,形态较规则,没有见缝就钻的特点。

治疗方案

对桥小脑角区、鞍区、小脑幕裂孔区及脑室内的表皮样囊肿采用恰当的手术入路,尽可能争取连同包膜一起切除。包膜与周围重要结构粘连重者不宜勉强剥离,避免造成神经功能障碍。

预后及预防

预后:表皮样囊肿属良性肿瘤,术后一般恢复良好,如肿瘤能大部切除,一般复发较晚,可延至数年甚至数十年。术后并发症的预防与处理是降低死亡率和致残率的关键环节。囊肿的手术死亡率在20世纪前半叶高达70%,近年来随着现代技术的进步,以及更愿意作囊肿次全切除,实际的手术死亡率几乎不存在。

预防:无特殊。

保健贴士

表皮样囊肿也称为胆脂瘤或珍珠瘤,是由神经管闭合期间外胚层细胞移行异常所致,占原发性颅内肿瘤的1%,好发于青壮年,以脑桥小脑角区最为常见,其次为鞍上池、四叠体、颅中窝及脑室系统亦可以发生于颅骨板障内。