禽流感病毒

目录 |

分型

禽流感病毒(AIV)属甲型流感病毒。流感病毒属于RNA病毒的正黏病毒科,分甲、乙、丙3个型。其中甲型流感病毒多发于禽类,一些亚型也可感染猪、马、海豹和鲸等各种哺乳动物及人类;乙型和丙型流感病毒则分别见于海豹和猪的感染。

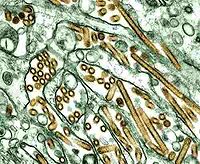

形态学

甲型流感病毒呈多形性,其中球形直径80~120nm,有囊膜。基因组为分节段单股负链RNA。依据其外膜血凝素(H)/和神经氨酸酶(N)蛋白抗原性的不同,目前可分为15个H亚型(H1~H15)和9个N亚型(N1~N9)。感染人的禽流感病毒亚型主要为H5N1、H9N2、H7N7,其中感染H5N1的患者病情重,病死率高。

研究表明,原本为低致病性禽流感病毒株(H5N2、H7N7、H9N2),可经6~9个月禽间流行的迅速变异而成为高致病性毒株(H5N1)。

特征

致病能力

一般来说,禽流感病毒与人流感病毒存在受体特异性差异,禽流感病毒是不容易感染给人的。个别造成人感染发病的禽流感病毒可能是发生了变异的病毒。变异的可能性一是两种以上的病毒进入同一细胞进行重组,如猪既可感染人流感病毒,又可能感染禽流感病毒,每种病毒都具有8个基因片段,从理论上讲,可以形成256个的重组病毒;二是病毒基因位点由于某种因素的影响,槐洹?983年4月,美国宾夕法尼亚州曾暴发H5N2型病毒引起的鸡和火鸡低致病性禽流感,由于没有及时得到有效控制,到同年10月份,同样的H5N2型毒株突然由低致病性变成高致病性,造成禽类大量死亡。

适应能力

禽流感病毒对乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂均敏感。常用消毒剂容易将其灭活,如氧化剂、稀酸、十二烷基硫酸钠、卤素化合物(如漂白粉和碘剂)等都能迅速破坏其传染性。

禽流感病毒对热比较敏感,65°C加热30min或煮沸(100°C)2min以上可灭活。病毒在粪便中可存活1周,在水中可存活1个月,在pH﹤4.1的条件下也具有存活能力。病毒对低抗温抵力较强,在有甘油保护的情况下可保持活力1年以上。

病毒在直射阳光下40~48h即可灭活,如果用紫外线直接照射,可迅速破坏其传染性。

流行病学

(一).传染源

主要为患禽流感或携带禽流感病毒的家禽,另外野禽或猪也可成为传染源。许多家禽都可感染病毒发病:火鸡、鸡、鸽子、珍珠鸡、鹌鹑、鹦鹉等陆禽都可感染发病,但以火鸡和鸡最为易感,发病率和死亡率都很高;鸭和鹅等水禽也易感染,并可带毒或隐性感染,有时也会大量死亡。各种日龄的鸡和火鸡都可感染发病死亡,而对于水禽如雏鸭、雏鹅其死亡率较高。

除野禽,如天鹅、燕鸥、野鸭、海岸鸟和海鸟等外,还从以下多种鸟中分离到流感病毒;燕八哥、石鸡、麻雀、乌鸦、寒鸦、鸽、岩鹧鸪、燕子、苍鹭、加拿大鹅及番鸭等。据国外报道,已发现带禽流感病毒的鸟类达88种,而鼠类不能自然感染流感病毒。

不同品种的家禽感染禽流感的几率不同,但目前尚未发现高致病性禽流感的发生与禽的性别有关,高致病性禽流感病毒也可通过鸡蛋传播。

高致病性禽流流在禽群之间的传播主要依靠水平传播,如空气、粪便、饲料和饮水等;而垂直传播的证据很少。但通过实验表明,实验感染鸡的蛋中含有流感病毒,因此不能完全排除垂直传播的可能性。所以,不能用污染鸡群的种蛋做孵化用。

病毒可以随病禽的呼吸道、眼鼻分泌物、粪便排出,禽类通过消化道和呼吸道途径感染发病。被病禽粪便、分泌物污染的任何物体,如饲料、禽舍、笼具、饲养管理用具、饮水、空气、运输车辆、人、昆虫等都可能传播病毒。

(二).传播途径

主要经呼吸道传播,通过密切接触感染的禽类及其分泌物、排泄物,受病毒污染的水等,以及直接接触病毒毒株被感染。在感染水禽的粪便中含有高浓度的病毒,并通过污染的水源泉由粪便-口途径传播流感病毒。目前还没有发现人感染的隐性带毒者,尚无人与人之间传播的确切证据。

人类对禽流感的研究和防治工作已有100多年的历史。目前研究结果表明,禽流感病毒中缺乏人流感病毒的基因片段,除非禽流感病毒与人流感病毒发生基因重组,否则它很难侵犯人类,导致人与人间传播。人禽流感的发生,目前只可能是因接触的病禽而感染。人感染病毒的几率很小。

(三).易感人群

一般认为任何年龄均具有易感性,但12岁以下儿童发病率较高,病情较重。与不明原因病死家禽或感染、疑似感染禽流感家禽密切接触人员为高危人群。

(四).流行特征

禽流感是世界范围分布的,1994年、1997年、1999年和2003年分别在澳大利亚、意大利、中国香港、荷兰等地爆发,2005年则主要在东南亚和欧洲爆发。除鸡群中的禽流感主要发生在冬、春季节外,没有其他明显的规律性。高致病性禽流感疫情的蔓延引起世界关注。我国气象专家对疫情地气候特征的分析表明,禽流感“不喜”睛热天气。

世界卫生组织(WHO)认为,病禽粪便是传播的主要渠道,也有专家认为,候鸟的迁徙也是传播途径之一。

天气气候条件作为自然环境中的一个重要因子,其变化或异常通常会对一些疾病的发生、加重或缓解起一定作用。专家认为,禽流感病毒喜欢冷凉和潮湿,阳光中的紫外线对病毒有一定的杀灭作用。冬末春初,冷空气活动频繁,气温忽高忽低,对控制和预防禽流感的发生将是不利的。另外,随着气温的回暖,候鸟将会向北迁徙,候鸟传播病毒的范围将会扩大,对控制禽流感发生也将是不利的。

WHO认为,病鸡粪便中的H5N1禽流感病毒株会散布在空气中,并被风带走而传播禽流感。从日照时数看,分析材料显示,日照较少的地区易发生禽流感。这与农业专家提出的禽流感病毒在阳光下只能存活24~28h,一般多在冬春两季流行,在5~10月份就基本平复的观点是一致的。

高致病性禽流感病毒主要通过空气进行传染,借助病毒表面的血凝素(H),与呼吸道黏膜上皮细胞表面的相应受体结合,吸附可宿主的呼吸道上皮细胞上。又借助病毒表面的神经氨酸酶(N)作用于核蛋白的受体,使病毒和上皮细胞的核蛋白结合,在核内组成RNA型可溶性抗原,并渗出至胞质周围,复制子代病毒,通过神经氨酸本作用,以出芽方式排出上皮细胞。一个复制过程的周期为4~6h,排出的病毒扩散至附近细胞,产生炎症反应,临床上出现发热,肌肉痛和白细胞减低等全身毒血症样反应。

病毒主要侵入呼吸道黏膜的上皮细胞,引起上皮细胞增生、坏死、黏膜局部充血、水肿和浅表溃疡等卡他性病变。4~5d后,基底细胞层病变可扩展到支气管、细支气管、肺泡和支气管周围组织,引起黏膜水肿、充血、淋巴细胞浸润,并伴有微血管栓塞、坏死、小动脉瘤形成和出血等,引发全身毒血症样反应。少数重症进行性肺炎除细支气管炎症变化外,可有肺泡壁充血水肿、纤维蛋白渗出,单核细胞浸润和透明膜形成,以及肺出血等,引起诸多并发症。

高致病性禽流感病毒毒力较强,引发的传染性变态反应(IV型变态反应)是导致进行性肺炎、急性呼吸窘迫综合证(ARDS)和多器官功能障碍综合征(MODS)等严重并发症的根本原因。

病理改变

单纯型流感

仅有上呼吸道卡他性炎症变化,黏膜可见充血、水肿及淋巴细胞浸润。纤维上皮细胞变性、坏死、脱落。

肺炎型流感

肺脏是暗红样水肿。气管、支气管内有血性分泌物、黏膜充血,其纤毛上皮细胞坏死脱落,黏膜下层灶性出血、水肿和白细胞浸润,肺泡中有纤维蛋白渗出液,含中性粒细胞及淋巴细胞。肺中叶肺泡有出血,肺泡内可有透明膜,肺组织易分离出流感病毒。

严重并发症型流感

主要病理改变为肺实变。由于肺间质水肿、间质负压减小,增加小气道陷闭倾向,导致肺不张;肺泡膜表面活性物质减少,肺泡亦陷隐闭;加之肺充血,使肺容量减小和肺顺应性下降,导致急性呼吸急迫综合征等严重并发症。

分子生物学特征

分子结构

近年来,由H5N1亚型禽流感病毒引起的疫情广泛传播对人类的健康造成全球性的重大威胁。由于病毒的不断变异,开发新型抗流感药物成为各国极为迫切的重大课题。其中,揭示与流感病毒密切相关的蛋白质的三维结构不仅对揭示流感病毒复制机制具有重要科学意义,而且对开发抗流感病毒药物具有重要价值。最近,由中科院生物物理研究所刘迎芳研究员领导的研究组和饶子和院士领导的研究小组在这一领域取得突破性进展,他们在国际上率先揭示了流感病毒聚合酶关键部分PA亚基与PB1多肽复合体的精细三维结构。

流感A病毒聚合酶由三种蛋白组成——PA、PB1和PB2,是转录和复制的关键。现在,两个小组报告了禽流感病毒H5N1 PA 的C-端区域在与PB1的PA结合区域所形成的复合物中的晶体结构。这项结构研究对于新型抗病毒药物的设计可能会有用。

流感病毒基因组含有8个RNA片段,已知可以编码11种病毒蛋白质。其中,由PA,PB1和PB23个亚基组成的聚合酶复合体是负责病毒基因组RNA复制以及病毒mRNA转录的关键组分,同时由于它的高度保守性、低突变率,成为抗流感病毒药物设计的重要靶点。多年来的研究认为,PB1是病毒RNA聚合酶的催化亚基,负责病毒RNA的复制以及转录;PB2是负责以一种称为“Snatch”的方式夺取宿主mRNA的CAP帽子结构用于病毒mRNA转录。而PA亚基不但参与病毒复制过程,而且还参与病毒RNA转录、内切核酸酶活性、具有蛋白酶活性以及参与病毒粒子组装等多种病毒活动过程,因而在整个聚合酶复合体的研究中显得格外重要。在经过晶体生长条件筛选、晶体质量优化、高分辨率数据收集、相位解析、电子密度图解释以及结构修正等难关,他们利用全新的思路,解析了PA与PB1氨基端多肽蛋白复合体的2.9埃分辨率晶体结构。该结构清晰显示了PA与PB1多肽相互作用模式,发现该作用位点的氨基酸残基在流感病毒中高度保守,这为广谱抗流感(包括人流感和禽流感)药物研究提供了一个理想的靶蛋白。同时,根据该复合体结构以及已知的一些蛋白突变体研究结果,推测了PA亚基在聚合酶中作用,为进一步功能研究提供了分子基础。这一复合体结构的揭示,对揭示流感病毒聚合酶作用机制以及开展针对流感病毒药物设计工作都具有十分重要意义。

聚合酶又称DNA聚合酶。

系专司生物催化合成脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的一类酶的统称。

可分为以下几个类群:(1)依赖DNA的DNA聚合酶;(2)依赖RNA的DNA聚合酶;(3)依赖DNA的RNA聚合酶;(4)依赖RNA的RNA聚合酶。前两者是DNA聚合酶,它使DNA复制链按模板顺序延长。如在原核生物中仅就大肠杆菌中已被发现的就有三种(分别简称为P01Ⅰ,P01Ⅱ和P01Ⅲ等);DNA聚合酶只能在有引物的基础上,即在DNA或RNA引物的3′-OH延伸,这DNA的合成方向记为5′→3′。换言之DNA聚合酶催化反应除底物(αNTP)外,还需要Mg2+、模板DNA和引物,迄今细胞内尚无发现可从单体起始DNA的合成。同样,上述(3)和(4)是催化RNA生物合成反应中最主要的RNA合成酶,它们以四种三磷酸核糖核苷(NTP)为底物,并需有DNA模板以及Mn2+及Mg2+的存在下,在前一个核苷酸3′-OH与下一个核苷酸的5′-P聚合形成3′,5′-磷酸二酯键,其新生链的方向也是5′→3′。RNA聚合酶也大量存在于原核和真核生物的细胞中。如大肠杆菌RNA聚合酶分子量4.8×105,由5条多肽链组成,分别命名为α,α,β,β′,和γ,全酶可用α2ββ′λ表示。真核生物RNA聚合酶分子大于5×105,由10~12个大小不等亚基组成。聚合酶除作为自然界生命活动中不可缺少的组分外,在实验室中大多用作生命科学研究的工具酶类之一。

与人类疾病关系

感染人的禽流感病毒亚型主要为H5N1、H9N2、H7N7,其中感染H5N1的患者病情重,病死率高。研究表明,原本为低致病性禽流感病毒株(H5N1、H7N7、H9N2),可经6~9个月禽间流行的迅速变异而成为高致病性毒株(H5N1)。

传播途径 要经呼吸道传播,通过密切接触感染的禽类及其分泌物、排泄物,受病毒污染的水等,以及直接接触病毒毒株被感染。在感染水禽的粪便中含有高浓度的病毒,并通过污染的水源泉由粪便-口途径传播流感病毒。目前还没有发现人感染的隐性带毒者,尚无人与人之间传播的确切证据。

人类对禽流感的研究和防治工作已有100多年的历史。目前研究结果表明,禽流感病毒中缺乏人流感病毒的 基因片段,除非禽流感病毒与人流感病毒发生基因重组,否则它很难侵犯人类,导致人与人间传播。人禽流感的发生,目前只可能是因接触的病禽而感染。人感染病 毒的几率很小。

禽流感病毒属甲型流感病毒。流感病毒属于RNA病毒的正黏病毒科,分甲、乙、丙3个型。

预防治疗

疫苗

流感病毒疫苗接种是当前人类预防流感的首选措施,然而,由于流感病毒血清型众多,一旦流感病毒疫苗株和流行株的抗原性不匹配,就会导致疫苗失效,无法提供相应的保护;同时由于流感病毒变异的速度很快,疫苗研发的速度落后于病毒变异的速度,新的流行株出现后,其对应疫苗的制备至少需要6个月的时间,造成疫苗制备一直处于被动状态,故无论传统灭活疫苗,还是基因工程疫苗、核酸疫苗等新型疫苗都无法对所有类型的流感病毒提供交叉保护。

抑制药物

目前用于治疗流感的化学药物有两大类:一是离子通道抑制剂,即以流感病毒的离子通道蛋白M2为靶标,通过干扰流感病毒M2蛋白的离子通道活性而阻碍流感病毒的复制,该药有较大的毒副作用,而且目前已经出现耐药株。二是神经氨酸酶抑制剂,即以流感病毒的神经氨酸酶NA为靶标的抑制剂,通过抑制该酶的活性而有效地抑制病毒粒子在宿主细胞膜表面的释放,从而抑制流感病毒感染新的宿主细胞的过程。目前在H5N1禽流感病毒感染的患者体内也出现了对该药的耐药株。此外还有些人工合成的唾液酸寡聚糖类似物和抗A型流感病毒的单味和复方中药制剂,但都因种种原因难以在大范围内推广。