火成岩

火成岩或称岩浆岩,是指岩冷却后(地壳里喷出的岩浆,或者被融化的现存岩石),成形的一种岩石。现在已经发现700多种岩浆岩,大部分是在地壳里面的岩石。常见的岩浆岩有花岗岩、安山岩及玄武岩等。一般来说,岩浆岩易出现于板块交界地带的火山区。

目录 |

简介

火成岩(IgneousRock)由岩浆(Magma)直接凝固而成。高温之岩浆在从

液态冷却中结品成多种矿物,矿物再紧密结合成火成岩。化学成分各异之岩浆,最後成为矿物成分各异之火成岩,种类繁多,细分之有数百种。如依其含矽量之高低做最简明之分类,火成岩有酸性(Acidic)、中性(Intermediate)、基性(Basic),及超基性(Ultrabasic)四大类。同时火成岩之晶体,因结晶时在地下之深度 不一亦有粗细之别;将此分别代表深浅之粗细做为矿物成分以外之另一分类依据。

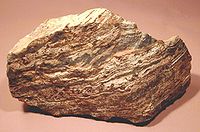

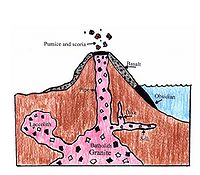

火成岩可分成如次之种类:晶体粗大之酸性火成岩为花冈岩(Granite),细小至肉眼不能辨识者为流纹岩(Rhyolite);晶体粗大之中性火成岩为闪长岩(Diorite)细小者为安山岩(Andesite);晶体粗大之基性火成岩为辉长岩(Gabbro),细小者为玄武岩(Basalt);晶体粗大之超基性火成岩为橄榄岩(Peridotite),此种火成岩无晶体细小者。晶体特大之火成岩统称伟晶岩(Pegmatite),但应指明其为伟晶花冈岩、伟晶闪长岩,或伟晶辉长岩。此外,不论其成分如何,岩浆在地面凝固时通常不暇结晶。此等不结晶火成岩均为火山岩,或成块状无结构之玻璃,酸性及中性者成黑耀石(Obsidian)或浮石(Pumice),基性者成玻璃质玄武岩(BasalticGlass),或在喷发时破碎成火山角砾岩(VolcanicBreccia)或凝灰岩(Tuff)。 火成岩以岩基或岩脉形体侵入较古岩层,倘再穿至地面,则成火山。 火成岩不仅为一切其他岩石之原料及多种矿产之母体,且为全球水分之来源。不论在深处或浅处,火成岩通常仅在地壳正有犟烈活动之时地出现,并非一时处处或一处时时有为火成岩前身之岩浆活跃。岩浆在地下或喷出地表后冷凝形成的岩石。又称岩浆岩。大部分火成岩是结晶质的,小部分是玻璃质。火成岩的形成温度较高,一般介于700~1500℃之间。岩浆在地下冷凝固结形成的岩石称侵入岩;喷出地表冷凝固结形成的岩石称喷出岩。火成岩主要由硅酸盐矿物组成,在地壳中具有一定的产状、形态。许多金属矿产与非金属矿产都与火成岩有关,有时它本身就是重要的矿产资源。

分类

岩浆岩以形成地点,纹理,化学成分和岩石形状分类。

形成地点

岩浆岩分为火山岩(外部)、浅成岩和深成岩(内部):

浅成岩是岩浆在地下,侵入地壳内部3-1.5千米的深度之间形成的火成岩,一般为细粒、隐晶质和斑状结构; 深成岩是岩浆侵入地壳深层3千米以下,缓慢冷却相成的火成岩,一般为全晶质粗粒结构;亦名侵入岩。

火山岩在火山爆发岩浆喷出地面之后,再经冷却形成,所以又名喷出岩,由于冷却较快,所以一般形成细粒或玻璃质的岩石。

纹理

岩浆岩最明显的分别是纹理,主要与组成晶子(粒子)的大小和形状相关。

粒度

根据晶子粒的大小,岩浆岩分成五类:

伟晶岩质,有非常大的颗粒

晶岩质,只有大的颗粒

斑状,有一些大颗粒和一些小颗粒

非显晶质,只有小颗粒

玻璃状,没有颗粒

晶体结构

晶体形状也是纹理的一个重要因素,以此分成三类:

全角:晶体形状完全保存。

半角:晶体形状部分保存。

他形:认不出晶体方向。。

其中以第3项居多

化学成分

岩浆岩以两种化学成分分类:

二氧化硅的含量:

酸性火成岩含量>66%

中性火成岩含量66%~52%

基性火成岩含量52%~45%

超基性火成岩含量45%~40%

石英,碱长石和似长石的含量:

长英质:含量很高,一般颜色较浅,密度较低。

铁镁质:含量低,颜色深,而且密度较高。

物质组成

①化学成分。主要由氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁、钛、锰、氢、磷

等12种元素组成。它们被称为造岩元素,约占火成岩总重量的99%以上,尤以氧最多,占总重量的46%以上。其余所有元素的重量总和还不到1%。它们常用氧化物百分数表示(表1)。SiO2是岩浆岩中最重要的一种氧化物,其含量是岩石分类的一个主要参数。如SiO2含量大于65%的火成岩称酸性岩,含量52%~65%者为中性岩,45%~52%者为基性岩,小于45%者为超基性岩。K2O+Na2O重量百分数之和称为全碱含量,也是岩石分类的一个重要参数。除12种主要元素外,火成岩中还含有许多种微量元素,如Au、Ag、As、B、Ba、Be、Cu、Pb、Zn、F、Cl、S、Ce、Li等。

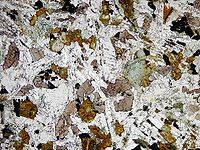

②矿物成分。常见的矿物有20多种,通称造岩矿物(表2)。依其化学

成分可分为两类。硅铝矿物,SiO2与Al2O3含量高,不含FeO、MgO,如石英类、长石类和似长石类。这类矿物颜色浅,故也称浅色或淡色矿物。铁镁矿物,FeO和MgO的含量较高,SiO2含量较低。如橄榄石类、辉石类、角闪石类及黑云母类等。这类矿物的颜色较深,故又称深色或暗色矿物。硅铝矿物和铁镁矿物在火成岩中的比例是岩石鉴定和分类的重要标志之一。火成岩的矿物成分和化学成分取决于岩浆来源,也取决于岩浆演化成岩的总过程。如来自幔源的岩浆富含铁、镁、铬等元素,形成的岩石以铁镁矿物为主,而来自壳源的岩浆富含硅铝元素,形成的岩石以硅铝矿物为主,花岗质岩浆在演化过程中与碳酸盐岩接触交代形成的矽卡岩以含钙矿物为主等。

结构构造指组成火成岩的矿物及其集合体的形态、外貌和相互关系。它既是岩石分类命名的重要依据,也是岩石形成时的物理化学条件的反映(如岩浆性质、围岩性质、构造环境等)。借助结构构造的研究,可以帮助解决火成岩的成因、演化等问题。①常见的火成岩结构:反映火成岩结晶程度的有全晶质结构(多见于深成岩)、玻璃质结构(多见于酸性喷出岩)和半晶质结构(多见于浅成岩和超浅成岩的边缘相);反映矿物自形程度的有自形粒状结构、它形粒状结构和半自形粒状结构等;反映矿物颗粒间相互关系的有交生结构、反映边结构、环带结构、包含结构和填隙结构等。②常见的构造:反映侵入岩的构造有块状构造、带状构造、斑杂构造、晶洞构造、流动构造、原生片麻状构造等;反映喷出岩的构造有气孔状、杏仁状构造(多见于熔岩层的顶部)、枕状构造(多见于海相基性熔岩)、流纹构造(多见于酸性熔岩)、柱状节理构造(多见于厚层状基性熔岩)。

产状和相

①产状。指岩体的形态、大小和与围岩的关系。喷出岩的产状有熔透式(火

山喷口粗大,岩浆大面积溢出)、裂隙式(岩浆沿大的断裂裂隙喷出地表)和中心式(岩浆沿颈状管道喷出地表);侵入岩的产状有整合侵入体(如岩盆、岩盖)、不整合接触侵入体(如岩墙、岩株等)。

②相。指由于生成环境不同而产生的岩石部分与整个岩体间总的外貌和特征。常见的火成岩相:反映喷出岩的有溢流相、爆发相、火山颈相、次火山相、火山沉积相等;反映侵入岩的有深成相、中深成相、浅成相以及内部相、边缘相等。岩石类型根据岩石的矿物成分和化学成分,可分为超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩和碱性岩。

①超基性岩。SiO2含量小于45%,贫碱,富铁镁,长石含量少,以铁镁等暗色矿物为主,如橄榄岩,辉石岩、苦橄岩等。

②基性岩。SiO2含量为45%~52%,富钙、铅、镁,贫碱,主要矿物为中性斜长石和辉石,如辉长岩、辉绿岩和玄武岩等。

③中性岩。SiO2含量为52%~65%,主要矿物为中性斜长石和角闪石,主要类型有闪长岩、二长岩、闪长玢岩、安山岩等。

④酸性岩。SiO2含量大于65%,铁、镁、钙含量少,主要矿物为石英、钾长石、酸性斜长石和少量黑云母,如花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、流纹岩等。

⑤碱性岩。SiO2含量较低,碱质含量较高,主要矿物为碱性长石、霞石、碱性辉石和碱性闪石等,如霞石正长岩、霞石正长斑岩和粗面岩、响岩等。

岩石种类

浆岩主要由硅酸盐矿物组成,此外,还常含微量磁铁矿等副矿物。根据岩石SiO2含量,岩浆岩可分为四大类:超基性岩:SiO2<45%;基性岩:SiO2=45~52%;中性、碱性岩:SiO2=52~6

5%;酸性岩:SiO2>65%。岩石的碱度即指岩石中碱的饱和程度,岩石的碱度与碱含量多少有一定关系。通常把Na2O+K2O的重量百分比之和,称为全碱含量。Na2O+K2O含量越高,岩石的碱度越大。A.Rittmann1957年考虑SiO2和Na2O+K2O之间的关系,提出了确定岩石碱度比较常用的组合指数(σ)。σ值越大,岩石的碱性程度越强。每一大类岩石都可以根据碱度大小划分出钙碱性、碱性和过碱性岩三种类型。σ9时,为过碱性岩。除了岩石化学成分之外,矿物成分也是岩浆岩分类的依据之一。在岩浆岩中常见的一些矿物,它们的成分和含量由于岩石类型不同而随之发生有规律的变化。如石英、长石呈白色或肉色,被称为浅色矿物;橄榄石、辉石、角闪石和云母呈暗绿色、暗褐色,被称为暗色矿物。通常,超基性岩中没有石英,长石也很少,主要由暗色矿物组成;而酸性岩中暗色矿物很少,主要由浅色矿物组成;基性岩和中性岩的矿物组成位于两者之间,浅色矿物和暗色矿物各占有一定的比例。根据产状,也就是根据岩石侵入到地下还是喷出到地表,岩浆岩又可以分为侵入岩和喷出岩。侵入岩根据形成深度的不同,又细分为深成岩和浅成岩。每个大类的侵入岩和喷出岩在化学成分上是一致的,也就是说岩浆成分是相似的,但是由于形成环境不同,造成它们的结构和构造有明显的差别。深成岩位于地下深处,岩浆冷凝速度慢

,岩石多为全晶质、矿物结晶颗粒也比较大,常常形成大的斑晶;浅成岩靠近地表,常具细粒结构和斑状结构;而喷出岩由于冷凝速度快,矿物来不及结晶,常形成隐晶质和玻璃质的岩石。根据上述原则,首先把岩浆岩按酸度分成四大类,然后再按碱度把每大类岩石分出几个岩类,它们就是构成岩浆岩大家族的主要成员。比如超基性岩大类:钙碱性系列的岩石是橄榄岩-苦橄岩类;偏碱性的岩石是含金刚石的金伯利岩;过碱性岩石为霓霞岩-霞石岩类和碳酸岩类。基性岩大类:钙碱性系列的岩石是辉长岩-玄武岩类;相应的碱性岩类是碱性辉长岩和碱性玄武岩。中性岩大类:钙碱性系列为闪长岩-安山岩类;碱性系列为正长岩-粗面岩类;过碱性岩石为霞石正长岩-响岩类。酸性岩类:主要为钙碱性系列的花岗岩-流纹岩类。

岩石成因

起源

根据目前研究,岩浆起源于上地幔和地壳底层,并把直接来自地幔或地壳底层的岩

浆叫原始岩浆。岩浆岩种类虽然繁多,但原始岩浆的种类却极其有限,一般认为仅三、四种而已,即只有超基性(橄榄)岩浆、基性(玄武岩浆)、中性(安山)岩浆和酸性(花岗或流纹)岩浆。当然,对这个问题的认识也经过一个长期历史发展过程。在十九世纪中叶布恩森(Bonson,1851)曾提出有玄武岩浆和花岗岩浆两种原始岩浆的主张,但关于花岗岩浆的论点一直未受重视,一些学者却坚持认为只有一种玄武岩浆,而所有的岩浆岩都是由玄武岩浆派生出来的。这就是本世纪初至20年代期间风行一时的岩浆成因一元论。最早提出一元论者是戴里(Daly)和鲍文。但一元论不能解释这样一个众所周知的地质事实,即花岗岩在大陆地壳中的分布要比玄武岩广得多,例如据计算,花岗岩的分布面积比玄武岩大五倍,比其他深成岩大二十倍,并且花岗岩几乎不与玄武岩共生。进入本世纪三十年代,列文生—列森格和肯尼迪(Kenndy,1933)根据花岗岩和玄武岩同为地壳中分布最广的岩浆岩这一事实,又重新昌导花岗岩浆和玄武岩浆两种原始岩浆的论点,即所谓岩浆成因二元论。本世纪中期前后,有人针对环太平洋“安山岩线”和阿尔卑斯型超基性侵入岩这种地质事实,又提出了安山岩浆和橄榄岩浆的论点。于是进入了所谓岩浆成因的多元论阶段。目前认为种类繁多的

火成岩岩浆岩就是从橄榄岩浆、玄武岩浆、安山岩浆、花岗岩浆通过复杂的演化作用形成的。这几种原始岩浆是上地幔和地壳底层的固态物质在一定条件下通过局部熔融(重熔)产生的。局部熔融是现代岩浆成因方面的一个基本概念,大致解释如下:和单种矿物比较起来,岩石在熔化时有

下列两个特点:第一,是岩石的熔化温度低于其构成矿物各自单独熔化时的熔点;第二,是岩石从开始熔化到完全熔化有一个温度区间,而矿物在一定的压力下仅有一个熔化温度。岩石熔化时之所以出现上述特点,是因为岩石是由多种矿物组成的,不同的矿物其熔点也不相同,在岩石熔化时,不同矿物的熔化顺序自然不同。一般的情况是:矿物或岩石中SiO2和K2O含量愈高,即组分愈趋向于“酸性”,愈易熔化,称为易熔组分;反之,矿物或岩石中FeO、MgO、CaO含量愈高,即组分愈趋于“基性”,愈难熔化,称为难熔组分。所以,岩石开始熔化时产生的熔体中SiO2、K2O、Na2O较多,熔体偏于酸性,随着熔化温度的提高,熔体中铁、镁组分增加而渐趋于基性。表中列出了岩屑砂岩在水压为2000巴时所做的熔化实验数据。由该表可知,熔体成分变化十分明显,在690℃至730℃之间局部熔融现象很清楚。熔体成分中SiO2含量随着温度的升高而降低,CaO、FeO、MgO组分增加。在780度时岩石大部分熔化,熔体逐渐接近于花岗闪长岩的成分,残留少量难熔基性组分。根据上述试验和地质观察,人们得出了局部熔融的概念,即在岩石开始熔化至全部熔化的温度区间内,岩石中的易熔组分(酸性组分)先熔化,产生酸性熔体,残留体为较基性的难熔固体物质。随着温度增高,熔体数量增加,其基性成分也逐渐增加;当温度达到或超过岩石全部熔化的温度时,岩石全部熔化,熔体成分和被熔化的原岩成分一致。岩石的局部熔融作用又叫重熔作用或深熔作用。岩石局部溶融基本是按石英—长石—橄榄石的顺序进行。由于地壳深部和上地幔的温度很高,固态地壳物质和上地幔物质同样也会发生局部熔融或重熔作用,一般认为上地幔物质的局部熔融产生橄榄岩浆、玄武岩浆、安山岩浆;而地壳深部(底层)岩石的局部熔融作用产生花岗岩浆。

玄武岩浆

上地幔物质(地幔岩)局部熔融的产物。目前推断,在上地幔的不同深度上通过局部熔融产生三种岩浆,即:拉斑玄武岩浆:约小于15公里;高铝玄武岩浆:约15~35公里;碱性玄武岩浆:约35~75公里;但也有人主张只有一种玄武岩浆。从玄武岩浆中可以直接冷凝结晶成玄武岩和辉长岩。玄武岩浆通过分异作用也可生成少量的中性岩和酸性岩,但自然界少见,仅是一种实验和理论上的可能性。可是通过玄武岩浆的分异作用产生超基性岩,则有充分的实验、理论和地质根据,例如前面提到的超基性—基性层状侵入杂岩体就是最好的例证。

花岗岩浆

是大陆地壳深部物质重熔的产物。根据理论计算,在不同深度上可能形成性质稍有差异的花岗岩浆。例如在约10公里的深度上形成活动性很弱的岩浆,许多巨型花岗岩岩基即由此种岩浆形成;大约在20公里深度上可生成活动性很强的岩浆,能够上侵至地壳浅部形成浅成侵入体,以至喷出地表形成流纹岩。花岗岩浆通过同化作用可形成中性岩和碱性岩。但是,并非所有花岗岩均来自花岗岩浆。一些花岗岩是由混合岩化作用形成的。

安山岩浆

提出该岩浆存在的主要论点是环太平洋地区广泛地分布着安山岩。板块学说认为此种岩浆的生成模式是:当玄武岩洋壳到达海沟并向下俯冲时,玄武岩及其上覆的洋底沉积物发生局部熔融即可形成安山岩浆,其俯冲下插的深度达95公里时即可发生这一作用。

对于大陆内部的安山岩,有人则认为是地幔或地壳深部局部熔融产生的安山岩浆活动的产物,其深度约为60公里。

橄榄岩浆

是上地幔物质大约在80至160公里的深度上局部熔融的产物。此种岩浆形成的侵入岩多沿深大断裂或平行于褶皱带的走向分布,许多独立的超基性岩体呈串珠状分布,构成绵延数百公里的岩带。如祁连山、欧洲阿尔卑斯山的超基性岩即属此类。再次指出,关于原始岩浆及其起源问题极其复杂,许多问题并未得到圆满解决,尚待进一步研究,在这一方面深部地球物理探测是一个很重要的手段。

岩石演化

岩浆从开始产生直到固结为岩石,始终处在不断的变化过程中;对于岩浆岩成

因具有直接意义的是岩浆侵入地壳、特别是侵入地壳浅部以后到凝固为岩石这一期间内岩浆在物质成分上发生的演化。该期间内岩浆演化的基本过程是通过分异作用和同化作用,由少数几种岩浆形成多种多样的岩浆岩,并在适宜条件下形成一定的矿床。岩浆的分异和同化,是岩浆岩成因方面的基本问题,在理论上和实际上均具有很大意义。

岩浆分异作用

岩浆可以通过两种方式发生分异,即熔离作用和结晶分异作用,这是岩浆内部发生的一种演化。

1.熔离作用

原来均一的岩浆,随着温度和压力的降低或者由于外来组分的加入,使其分为互不混溶的两种岩浆,即称为岩浆的熔离作用。日常生活中的油—水关系可以做为这方面的例子。在炼铁炉中熔炼铁矿石时,在CaCO3和CaF2等外加熔剂作用下,铁水和熔渣(硅酸盐熔体)就分为互不混溶的两个液层,铁水比重大而下沉,熔渣轻而上浮,这是同天然熔离作用很相似的又一例子。此外,也有人把玄武岩熔化后做试验,在玄武岩熔体加入CaF2,结果熔体也分为两个液层,上部为相当于流纹岩岩浆的酸性熔体层,下部为相当于橄榄岩的超基性熔体层。目前认为,在天然的岩浆中硫化物、氧化物和硅酸盐熔体可以发生熔离作用;一些含有铜镍的基性岩浆在高温时铜镍硫化物熔体完全混溶于基性岩浆中,当温度下降到某一限度后,此二种熔体即发生分离,铜镍硫化物比重大而富集于底部成矿床,硅酸盐熔体在上部固结成岩石。西南某地的含铂硫化物矿床就是这样形成。至于岩浆中不同的硅酸盐熔体之间能否发生熔离作用,尚有争议。不过一些人仍认为辉长岩中的条带状构造和某些珍珠岩中的球粒是硅酸盐熔离作用造成的。甚至近来有人提出在上地幔的岩浆源区就能够发生深部熔离作用从而产生安山岩浆和玄武岩浆的论点,尚待研究。

2.结晶分异作用

矿物的结晶温度有高有低,因此,矿物从岩浆中结晶析出的次序也有先有后。在岩浆冷凝过程中矿物按其结晶温度的高低先后同岩浆发生分离的现象叫结晶分异作用。结晶分异作用在玄武岩浆中研究得最为完备,由鲍文和贝莱(Baliey)于本世纪20年代即完成了实验和地质方面的经典研究,成为岩浆岩的理论支柱之一。玄武岩浆的结晶分异作用模式一般称为鲍文反应原理,即随着岩浆温度的降低,橄榄石首先结晶,并由于它比重大而沉落于岩浆体底部形成橄榄岩;继而辉石—基性斜长石同时结晶并沉落于橄榄岩“层”之上形成辉长岩;角闪石—中性斜长石同时析出构成闪长岩;而岩浆中越来越富SiO2、K2O、Na2O及挥发性组分,并慢慢地被已晶出的矿物“层”挤到岩浆体的顶部最后结晶出石英—钾长石—酸性斜长石组合,即花岗岩。因为在这一分异过程中在矿物晶出后因其比重不同受重力作用而分别沉落、堆积,故又称“重力结晶分异作用”。用这种理论能够较圆满地解释层状超基性—基性侵入岩杂岩体,并建立堆积岩理论。在有关层状侵入体的矿床研究中,这种理论也得到了验证,并起到了指导找矿的作用。所以,这种结晶分异观点,经过半个多世纪的实验研究、理论探索和地质观察,对于层状超基性—基性岩的成因解释基本上得到了承认。但用玄武岩浆的分异作用解释多数或全部岩浆岩的成因,尚有值得进一步研究的地方。

同化混染作用

由于岩浆温度很高,并且有很强的化学活动能力,因此它可以熔化或溶解与之相接触的围岩或所捕虏的围岩块,从而改变原来岩浆的成分。若岩浆把围岩彻底熔化或溶解,使之同岩浆完全均一,则称同化作用;若熔化或溶解不彻底,不同程度的保留有围岩的痕迹(如斑杂构造等),则称混染作用。因同化和混染往往并存,故又统称同化混染作用。此外,也有人把岩浆熔化或溶解围岩并使之逐渐消失于岩浆中的过程叫同化作用;把因围岩的熔化或溶解使岩浆成分受到外来物质(围岩)的污染(混染)而改变其原来成分的作用叫混染作用。显然,同化与混染为同一过程,是岩浆与围岩的相互作用,岩浆同化围岩,围岩则污染岩浆,因此,也一并称为同化混染作用。一般同化混染作用中岩浆成分变化的规律是基性岩浆同化酸性(或富含SiO2)的围岩时,岩浆向酸性变化(酸度增加);反之,酸性岩浆同化基性(富含Ca、Fe、Mg)围岩时,岩浆向基性方向变化(酸度降低)。按照鲍文反应原理,基性岩浆可以同化酸性围岩,但酸性岩浆难于同化基性围岩。不过由于酸性岩浆往往富含挥发组份(CO2、H2O、F、Cl等),因而有很强的溶解能力,虽然其温度低些,但它也能发生强烈的同化作用。其中酸性岩浆同化碳酸盐岩石(石灰岩、白云岩)的作用具有重大意义,因为它不仅能形成许多小的中性岩侵入体,而且也往往伴有矽卡岩化形成所谓矽卡岩矿床,如铜、铁、钨矿等。在该同化作用中,大量Ca和Mg加入岩浆,使岩浆酸度降低,形成闪长岩或石英闪长岩,而在接触带上形成含石榴石和辉石的矽卡岩(变质岩)。如长江中下游的许多中—酸性侵入岩体广泛发育此种同化作用。在岩浆演化过程中,分异作用和同化混染作用可能同时进行;也可能以某种作用为主导。在实际工作中要根据具体对象进行分析,从而得出比较合乎实际的结论,以正确阐述岩浆岩的形成和分布规律,指导矿产预测与寻找工作。按照分异作用和同化作用的理想模式,各种岩浆岩的成因关系如下:

I、玄武岩浆的分异作用

玄武岩安山岩流纹岩玄武岩浆辉长岩闪长岩花岗岩(少量)碱性岩、辉绿岩、橄榄岩、辉石岩

II、花岗岩浆的同化混染作用(Ca、Fe、Mg加入)

英安岩—安山岩

花岗岩浆花岗闪长岩—闪长岩

正长岩—碱性岩

组合概念

各种岩浆岩在空间分布上、形成时间上、物质成分上以及其成因上往往相互

联系,彼此共生,按一定的规律以一种组合的形式出现,而且这种组合规律明显地受构造运动控制。为了阐述岩浆岩的共生组合规律,目前提出了一些组合概念,主要有岩浆杂岩体、岩浆岩建造、岩套和岩浆旋回等。现作简要说明。

岩浆岩杂岩体

岩浆岩杂岩体是具体的岩体组合,各岩体之间具有确定的地质界线,但它们共同占据一个局部空间,彼此邻接,大致同时形成,有同源关系,隶属于同一地质构造单元。自然界中主要的杂岩体类型有:超基性—基性侵入岩杂岩体;中性—酸性侵入岩杂岩体;碱性侵入岩杂岩体,火山岩杂岩体。例如北京南口中—酸性侵入岩杂岩体是一个颇为典型的杂岩体。该杂岩体约由30多个中—小型岩体构成,分布于400多平方公里的范围内。侵入活动主要发生在晚侏罗世,最晚可能延续到早白垩世,属燕山运动的产物。

岩浆岩建造

岩浆岩建造是指相同的大地构造环境中一定地质发展阶段上产生的几个相似杂岩体的综合和概括,不能用某种“地质界线”加以圈定。一般分为火山岩建造和侵入岩建造,如地槽发展早期的细碧—角斑岩建造;地槽发展晚期的玄武岩—流纹岩建造;地槽发展中期的花岗闪长岩—花岗岩建造;地台区的拉斑玄武岩—玄武岩建造等。一般说来,火山岩和侵入岩不能共同组成建造,因为它们产生于不同的构造发展阶段。

岩套和岩浆旋回

岩套可以由几个建造构成,既有侵入岩,也有火山岩,甚至包括沉积岩和变质岩,例如蛇绿岩套既包括细碧—角斑岩建造和辉长岩—橄榄岩建造,也包括硅质岩、蛇纹岩。按造山期可分为前造山期岩套,造山期岩套和后造山期岩套。蛇绿岩套是前造山期岩套,发育于优地槽中。岩浆旋回则是从构造发展历史的角度出发,把一定大地构造区域整个发展阶段上全部岩浆作用的总和归并为一个岩浆旋回,例如造山运动可分为三期(阶段):前造山期或造山运动早期,主要是基性、超基性岩浆作用;中造山期主要是大规模酸性岩浆的侵入作用;后造山期(或造山晚期)主要为火山作用。此三个造山期中的岩浆作用,即构成一个岩浆旋回。一个旋回可跨越几个地质时代。

成岩结构

成岩的结构与构造,基本上是用肉眼在一块手标本上,或者在一米见方的

野外露头上就能观察到的岩石特征,可以说是一项“微观”考察吧!现在要谈的,是在比较大的范围内考察,也可说是一项“宏观”项目吧!这就是火成岩的产状。所谓火成岩的产状,是指火成岩体在地壳中产出(存在)的状态,具体地说,就是野外所看到的整个岩体的模样。当然,这也是在火成岩发育地区旅行时所必须了解的内容。火成岩体产状的具体内容,包括岩体的大小、形状及其与围岩之间的关系,这是由构造环境的特点所决定的。所以当对火成岩体的产状有所了解以后,对火成岩的成因、形成的条件等方面也就有所认识了。先谈火山岩的产状,它的特点与火山的喷发方式有密切的关系。如果是中心式的喷发,则形成许多锥形的火山岩堆积,组成古火山群,例如山西大同所见到的第四纪火山群就属于此种类型。如果是沿着地壳的断裂带分布的火山岩,或者说是由裂隙式的火山喷发而形成的,则出现线状分布的火山群,如南京地区所见到的第三纪火山群。各地火山岩组成的物质也有所不同,有的以熔岩为主,有的则以火山碎屑为主。如以现代的活火山为例,勘察加汝帕华火山和夏威夷的基拉韦亚火山以熔岩为主,喷溢之时,犹如河流奔泻,或如飞瀑高悬。以火山碎屑物为主者系爆炸式火山喷发而来,火山灰数量极大。有的则两者兼备,此种类型倒是比较普遍的。至于侵入岩的产状,情况远比火山喷出岩复杂,因而形式也较多样,就野外所见者,基本上有以下各类。

岩基

这是一种规模巨大的岩体,其面积可达60平方千米以上,其周围还有若干小岩体。当在这样的岩基所在地作地质旅行时,往往整天,甚至几天穿越其剖面尚未能抵达边界。岩基多由花岗岩组成,其地形外貌,或作高山峻岭,或作丘陵缓岗,逶迤起伏,连绵不绝。如南岭地区不少中生代的花岗岩即构成岩基,在普通小比例尺的地质图上看到的一块块标注红色的符号者,多为岩基所在地。

岩株

这是一类规模中等的岩体,其面积在60平方千米以内,周围没有什么零散的小岩体,与其他围岩的接触边界,相当陡直。

岩墙或岩脉

这是一类小型的侵入体,其长度自几米至几千米,宽度自几厘米至几百米。在野外视野范围内基本上看得清楚。它的存在形式有几种,或为围岩(沉积岩、火成岩或变质岩均有)发生断裂,岩浆顺裂隙侵入而成;或由另一岩体的支脉侵入而成。有的是孤单的一条岩墙,有的是多条的交错岩墙组合而成。如果遇到岩墙本身的岩石比其围岩坚硬,则在风化露头上往往构成一道延伸挺直、俨如城墙屹立、气势非凡的景色;如果岩墙本身的岩石较之围岩软弱,则往往侵蚀为一条沟壑;若岩墙与围岩的风化程度相似,无分高低时,地形特点不显,则凭其岩石性质相异而辨识之。岩墙是很普通的侵入体,一般地质旅行途中颇易见到。

岩床

这是一种沿着地层层面入侵的侵入体,往往夹在上下两个沉积岩(或火山岩、变质岩)层之间,具有一定厚度,延伸较为稳定,一般多由基性岩组成。岩床的规模不大,一般在数十至数百米的露头上就能见到,但也有数千米者。

岩盖

其基本形态与岩床相同,只是其中心部位厚度较周围为大。

岩盆

其基本形态亦与岩床相同,只是其中心部位下凹,呈盆的形状。

在地质旅行时,为什么要注意侵入岩的岩体形态呢?这是因为许多矿床同这些岩体在时间上、空间上以及成因类型方面都有密切的联系。比如说,有的矿床分布在岩体内部,有的则分布在岩体与围岩相邻的接触带上,有的却分布到远离岩体的围岩中去了。究其原因,这种种分布规律,与岩体的产状、成分、内部构造、围岩性质以及与围岩之间的接触关系均有一定联系。通过华南地区各种花岗岩体的

研究表明,钨、锡、钼、铍等矿床往往与各岩体的较晚期形成的小岩株有关。吉林某地的铜镍硫化矿床与基性至超基性岩盆有关,而且矿体位于盆底部位。由此可见,研究岩体的特点有助于指导矿产的找寻。

研究意义

火成岩对地质学研究很重要,因为:

它们的矿物和化学结构提供很多关于地壳结构的知识。学者可以从岩浆岩的存在地点,形成的温度和压力条件,以及原有的岩石种类中推断地壳结构。

它们的年龄可以从各种各样幅射测量断代法测量,以此和临近地层年代比较,可以推断事件发生顺序。

它们的特点通常是一个具体构造环境的典型,可以研究板块构造

在一些罕见情况下,它会含有重要矿物,例如花岗岩中可能有钨,锡和铀。